星期日的炎炎下午,“鬼仔巷”里不时有人进出。一眼望去四幅墙以鲜黄色重新粉刷,配上鲜蓝色门窗。走过“红桥”,横巷里的墙面有接连四幅壁画。三三两两的人依据每幅壁画的主角和场景各自代入幻想,摆出相应的姿势,互相拍摄乐此不疲。

没有多少人发现每幅壁画旁都有个二维码,扫描连结网路会听见一段声音故事,但每段音频平均只有20秒,由演员的一句话加上背景音效组合而成。长墙终点的大壁画有包租婆、海南咖啡店、人镜白话剧社等图像,众人完成集点,便能回头离开,或转进隔壁咖啡馆。如果和每幅壁画照相需时两分钟,每人平均进出红桥的时间是10分钟。

这是吉隆坡茨厂街最新的打卡景点,由百川管理有限公司负责,并获得国家控股旗下的“想象城市”(Think City)有限公司资助,耗资150万令吉,历时8个月翻修。在上周四的推介礼上,武吉免登国会议员方贵伦和吉隆坡市政厅武吉免登分局经理亚斯曼受邀出席。

翻新后添非在地元素

“鬼仔巷计划”合伙人郑万馨在开幕当天对媒体发言时表示,本着想要让老旧历史重新发声,让年轻人认识过去,才会投注如此心血。

她为前往参观的民众导览,介绍巷子里的各式展示和壁画时,强调“因为历史渊源,我们今天才会在这里。(we are here today because of our history.)”

只是,翻新后的“鬼仔巷”因为增添了不少非在地元素而引起热议,褒贬不一。其中主要的争议包括被百川管理有限公司买下的一整排老店铺外围建筑,被粉刷成带有欧洲风格的鲜黄蓝色;“鬼仔巷”原是昵称,却以牌匾“正名”而不见原名“戏院巷”。

再者,当局宣称鬼仔巷里的6幅壁画是要凸显当地在1960年代的日常生活场景,但其展示的人物和活动却不曾在当地真实出现。特别是墙上的包租婆形象,完全就是香港电影《功夫》里的角色赝品。

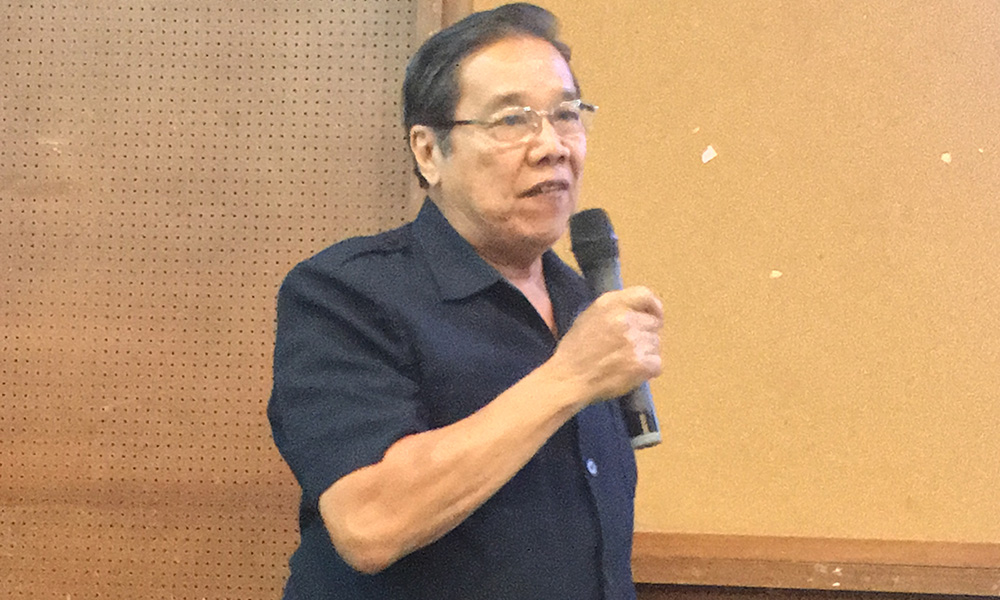

上周五晚上,假隆雪华堂举行的“茨厂街,该怎么留住历史?”讲座上,茨厂街百年老店邝福荣洋服店的第三代传人邝锦流激动说:“在‘鬼仔巷’门口加一条‘红桥’,简直就像‘奈何桥’。我觉得这个计划的商业元素大于文化保存,希望他们把错误的历史改正。”

历史必须有人讲述才能流传,然而商团以活化古迹之名,翻新历史地景,增添商业契机,再现的是谁的历史?历史和创作的距离,该如何拿捏与持平?

图1:百年老店邝福荣洋服店的第三代传人邝锦流说,在鬼仔巷门口加一条“红桥”,简直就像“奈何桥”。

文化保存和古迹修复不能急

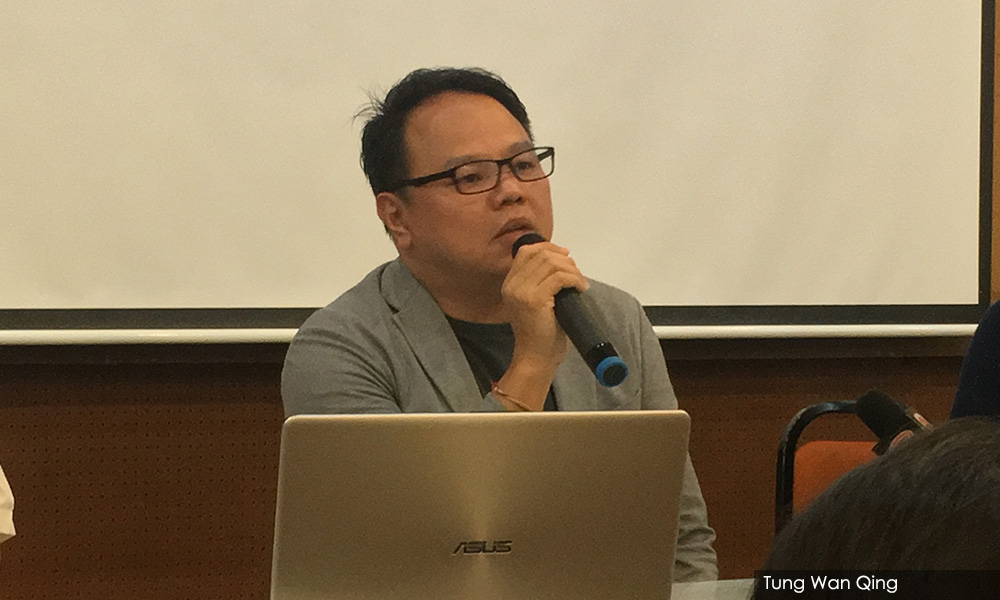

此场讲座是由隆雪华堂妇女组主办,邀得乡音考古工作者张吉安、古跡保育工作者兼思特雅大学(UCSI)建築与环境建築系助理教授张集强,以及田野历史文化工作者李成金主讲,主持人为新纪元大学学院马来西亚历史研究中心主任廖文辉。

当晚讲座座无虚席,可见鬼仔巷翻新活化一事引众人关心。

张吉安在会上重申,有关当局在翻新老街的过程中,因为找来的工匠无法修复茨厂街硕果仅存的广州西关趟栊门,而选择将之弃置,这种做法非常令人遗憾。

“趟栊门是茨厂街非常珍贵的文物,源自广州西关,由于当地偏南,天气炎热,才有如此独特通风设计,以三道门构成,俗称‘三边过’,(趟栊门属第二道门)。在建造过程中,还必须兼顾风水格局,门框中的十几条圆木,不能有双数,只能取单数,因为在广东话里,‘双’音似‘丧’,所以不可能建‘丧门’。”

如今拥有趟栊门的西关老建筑已被广州政府法定保护,不得随意改变外观或丢弃。即便是在热闹的游客区,也有告示教育游客这些建筑的历史和结构。

而茨厂街的趟栊门从西关流传到马来西亚,历经百年本土化,却在这一场翻新工程中牺牲。

图2:茨厂街的趟栊门。

“如果我们懂得说这些故事,也知道这些习俗和精髓,我们就不会认为那只是一道门。我们在意的不是一道门的消失,我们在乎的是,这些建筑物落在谁的手中?它纯粹只是一个打卡、拍照的地方吗?”

张吉安强调,古迹修复是需要时间、专业、认真和耐性的深耕细作,不是一年几个月就能完成的事。

他以自己修复中华戏院在1948年最后一次大火后幸存的粤剧剧本为例,从到处寻找修复师,到通过清洗、选纸、剪贴等繁琐步骤,一页一页找回剧本的原来面貌,前后花了整整8个月。

“还原历史不是一年半载的事,而是要思索如何把故事说好,让历史重生,让记忆流传下去。” 而修复追求的应是修旧如旧,不一定要变得“新颖”才能吸引人。

有真实场景,才能产生地方认同

华社近年来兴起活化老街或村镇的热潮,有者也获得新政府支持和推动。然而主持人廖文辉直言,这一类的社区活化往往离不开三部曲:首先在墙上画彩色壁画,接着招揽摊档进驻,较有资源的单位随后定设立文物馆或“博物馆”,尽管文物馆的规模和馆藏皆未达标准。如今新“鬼仔巷”的活化模式,看似也是如此。

壁画—摊档—文物馆,俨然已成马来西亚古迹活化的样板。然而这是否就是活化老街的唯一途径?在越来越多的壁画面前,老街的面貌和文化精神何以辨认?以商业和游客为导向的翻新,是否就是文化保存?

张集强在讲座会上表示,历史记忆和地方认同是相互连结的,有真实的历史场景,才能长出地方认同。

“每个人对社区和城市都有各自的图像和记忆,如果有一天这个图像被改变了,大家的记忆就会突然消失。‘鬼仔巷’之所以引起反弹,是因为大家记忆中的图像突然被改变。”

错置、抽空,或改头换面的记忆,会直接干扰在地历史的意义与精神面貌,让人对原本熟悉的地景感到疏离、陌生,最后连结消失。

他以之前曾在鬼仔巷经营多年的“何九茶店”为例,许多上班族多年来都在那吃了早餐才去上班,那便是属于当地人的集体记忆。

“集体记忆会形成强烈的认同感,那并不只是情感的价值,而是能转换成动力,有其功能意义。集体记忆如果是松散的,凝聚力也会松散。无论是家庭、组织、民族还是社会,都是靠着集体记忆和认同感来累积和凝聚能量,以至于社会有生生不息的概念。”

“因此文化保留,不是把过去的人和事做成标本,而是保留人的记忆和价值观。文化保存的主要工作,是去研究在特定的文化氛围下,有哪些东西值得推崇,可以持续。文化会改变,但有些东西可以,也应该要传承下去。”

“只可惜我们这个发展中国家,一直以来都不重视历史。我们连一家名人故居都没有,只是在不断地清洗历史。”

他从1998年就开始研究及书写吉隆坡,至今已有20几年。这些年来他深刻地感受到吉隆坡消失的速度非常快,消失的不仅是老建筑或老店铺,而是整个社区的精神面貌。

图3:翻新后的“鬼仔巷”景观。

图4:鬼仔巷背后矗立着高耸入云的“吉隆坡118”。

图5:鬼仔巷每天只在早上9点至傍晚6点开放,星期日所见,之前在门口展示的“Think City”牌匾已移除。

我们到底要保住什么?

早在2011年,政府为了巴生谷捷运计划而征用苏丹街34间老店,就曾引起有关老街历史、古迹与文化保存的讨论,甚至发起连串的保街和抗议运动。

李成金表示,那本是个很好的时机,激发大家去思考和发掘要守护的是什么。

“当年运动之后有人留了下来,各自以不同的行动来继续守护和经营社区。但是,这么多年来,有多少人主动参与和投入更宏观的城市规划,思考茨厂街和周边城市的关系,或参与政府、市政局或旗下所属单位主办的讨论会,更深入地了解这里的未来走向?”

尽管新“鬼仔巷”摧毁了旧有的容貌,让许多人愤愤不平,然而李成金坦言,更严峻的问题是,如果这不是我们想看到的,如果我们不想让茨厂街原有的样子消失,那么我们想保住什么?我们又该如何让老社区保有新的生命?由谁来做?

他认为,赞助“鬼仔巷计划”的Think City,实际上是个相当认真的专业的组织,他们仔细钻研过整个吉隆坡的发展计划,也尝试在不同的城市空间打造不同的景观,包括计划将许多后巷连结,变成可步行的地方。只是其操作模式依然以经济为主要导向,而非社区导向。

“问题是,我们有没有在关注或认真做功课?有没有主动思考、想象、行动、规划,要如何建设这个区块(茨厂街)?还是我们只是像守门狗那样,觉得这个区块是我的,在边界撒尿,有人进来,我就吠?我们就只能当守门狗吗?”

他认为,社区发展与文化保存不能光说不做,也不能一直老调重弹。要长久经营,必须有不同专业和领域的人,把不同的元素带进来,才能相互培力,为文化增值。

“与其指望有一百万人来这个地方一次,倒不如去吸引一万人来十次。只要有内涵,就会有人重复再来,而不只是‘看一下’,像去到马六甲,只觉得这个夜市很大。去到二奶巷,只觉得这里卖的东西,在姓氏桥也能看到。

图6:苏丹街附近人境慈善白话剧社所在的白色建筑,百年老店邝福荣洋服店已经迁移到这里。

原有的物品更加迷人

然而什么是内涵?要如何找到社区的文化内涵?张集强以台湾澎湖马公老街和日本川越市的江户老镇为例,说明文化保存是常年奋战,需要有一群人,日积月累地努力不懈,对在地社区的前世今生深刻理解、调查、记录和寻找:这个地方有什么值得我们保存?

台湾马公老街由当地居民主自发努力,而且有许多年轻人参与。这些年轻人在10年后都成了专家,让社区营造和文化保存的志业能传承永续。

日本川越市的老镇保护则是由当地商人发起,他们主动找大学教授,寻求合作研究保镇的方法,甚至向政府申请社区“自治”,成立委员会,从建筑设计指标,到交通灯与车子停驶的距离,都由社区共同规划和决策。因为经过全整而严肃的思辨,这样的社区在创造新的旅游元素,产生新的能量的同时,还是能很好地保留旧有的文化精髓。

“永续的社区营造在这个过程中,目标不会只是经营一条街道,把它变成旅游景点而已;而是把这个地方变成大家持续认同的(地景),让后代也会喜欢这里,愿意在这里生活。这必须是前提,其次才考虑要不要开放给游客,产生新的经济动力,以便有资源持续推动文化保存。在这一点上我们不能本末倒置。”

“文化保存事实上是一个很好的永续概念,它提供机会给文化消费。文化保存做得好,一定会带动文化消费,因为你原有的东西必定会比创造出来的东西更加深刻和迷人。文化消费产生的经济动力,最终也应该回到文化保存,才能产生一个健康的生态链。”

老街坊走了,谁来保存历史记忆?

许多能够永续的社区经营例子都表明,在地人是传承历史记忆和文化保存的重要构成。然而在茨厂街,老街坊却已所剩无几。

“茨厂街目前面对最大的问题是租金高涨”,张吉安表示,平均每月要1万5000令吉的租金,让老店主无法负荷,只能迁离。

许多业主虽是老店主的后代,但对此地没感情,只把业务交给代理公司,确保每月进账即可。于是在寸土黄金的吉隆坡市区,只有资金雄厚的商家有能力进驻,旅店、咖啡馆开始林立并快速更替,游客到此一游,短暂消费便离去。

只有无处可去的移工,才愿意驻留当地。但是很多人不认为,他们也是茨厂街历史和记忆的重要组成。

图7:茨厂街的历史,不可能没有移工和外来者。

“吉隆坡一直是个‘无缘社会’,最初到来的人都只为了糊口,和此地没有血缘亦无地缘之亲。”李成金感叹道,要在这样的社会里形成组织和连结,带动人文与文化的保存和建设,不容易。

然而那些在吉隆坡出生、成长,渐渐生根的下一代呢?当老街坊和老店被迫迁移,变成壁画镶嵌在墙上供人玩赏,老茨厂街的生命记忆如何能够继续被记住和讲述?老社区还有没有可能与时并进,重回现代人生活场景?

“还是有人在努力。”张集强认为,要用创意或前卫的方式,去找出口。要对文化有自信。面对租金高涨,有人以复合式经营或分租共享空间的方式来持续,这未尝不是一种突破之法。

李成金也表示,总不能期待业主像圣诞老人般降租金,而是要主动走出去,积极地参与城市发展规划,和其他相关单位保持良性互动,才能适时结合社会的各种力量,成就更多事。

“我们每个人都会变老,但我不希望城市变得越来越年轻。”张吉安希望可以召集街坊和对古迹保存有热忱、有专业知识的人,成立一个茨厂街独立文化委员会,以便能更好地为老街提供咨询。

正如张集强强调,“文化保存是在做一个未来也许自己也没办法看到的美梦。我们把好的东西留下,是为了未来和下一代,不能急。”

鬼仔巷的后方矗立着施工中的“吉隆坡118”,所有通往该地的树林和马路已纷纷让道铲平。大厦前称“遗产大楼”,在大楼未起以前那里有什么?往后又是什么?

天色渐暗,一群群移工从工地鱼贯而出,消失在黑影中。茨厂街的人停停走走,历史记忆该如何保留,视乎城市里每一个还看得见记得起的人,不放弃地寻找,言说。