【今特写】深入挖掘你不得不知的事

去年岁末,《南洋商报》(后简称《南洋》)副刊〈南洋文艺〉版宣告终结,令许多马华文学爱好者扼腕。早在去年4月,《南洋》就已传出副刊版位减半的消息,引起作家读者联署抗议。

〈南洋文艺〉副刊主编张永修在2017年12月19日,以“不说再见,〈南洋文艺〉1985-2017”一文向读者告别。一如他自1998年来所作的年度回顾系列专辑,全文不逾2000字,言简意赅地回溯23年来“铸造南洋文艺”所留下的轨迹,只是这次是轮到他为自己和创办的副刊结算。

文艺副刊可兼具文学创作与文化社会批判两种功能。前者是探索书写的各种可能,为社会培育文学创作与赏析;后者则是呼应时代吁求,期待文艺不只是文艺,而是以文学为媒介,参与社会、介入社会。从马华文学倒数系列(1994)、年度回顾(1998-2017)、年度文人(2002)、出土文学(2006),到文学与时事结合的各种专辑,〈南洋文艺〉都表现这两方面的企图。

文艺副刊可兼具文学创作与文化社会批判两种功能。前者是探索书写的各种可能,为社会培育文学创作与赏析;后者则是呼应时代吁求,期待文艺不只是文艺,而是以文学为媒介,参与社会、介入社会。从马华文学倒数系列(1994)、年度回顾(1998-2017)、年度文人(2002)、出土文学(2006),到文学与时事结合的各种专辑,〈南洋文艺〉都表现这两方面的企图。

如今,〈南洋文艺〉的终结,到底对马华文学意味着什么?在资讯零碎读者分众的网络时代,纸媒副刊是否跟过去一样,依然承载着文学生产与再生产同样吃重的角色?

资深文化人兼前《南洋》总主笔张景云,与小说作家和前《南洋》副刊专题记者贺淑芳,1月5日于吉隆坡亚答屋图书馆,为“业余者”主办的“南洋文艺之死:媒体生态与马华文学”座谈会主讲,从文学创作者、前媒体从业员、编辑等身份进行对谈。

历史补遗:姚紫与完颜藉

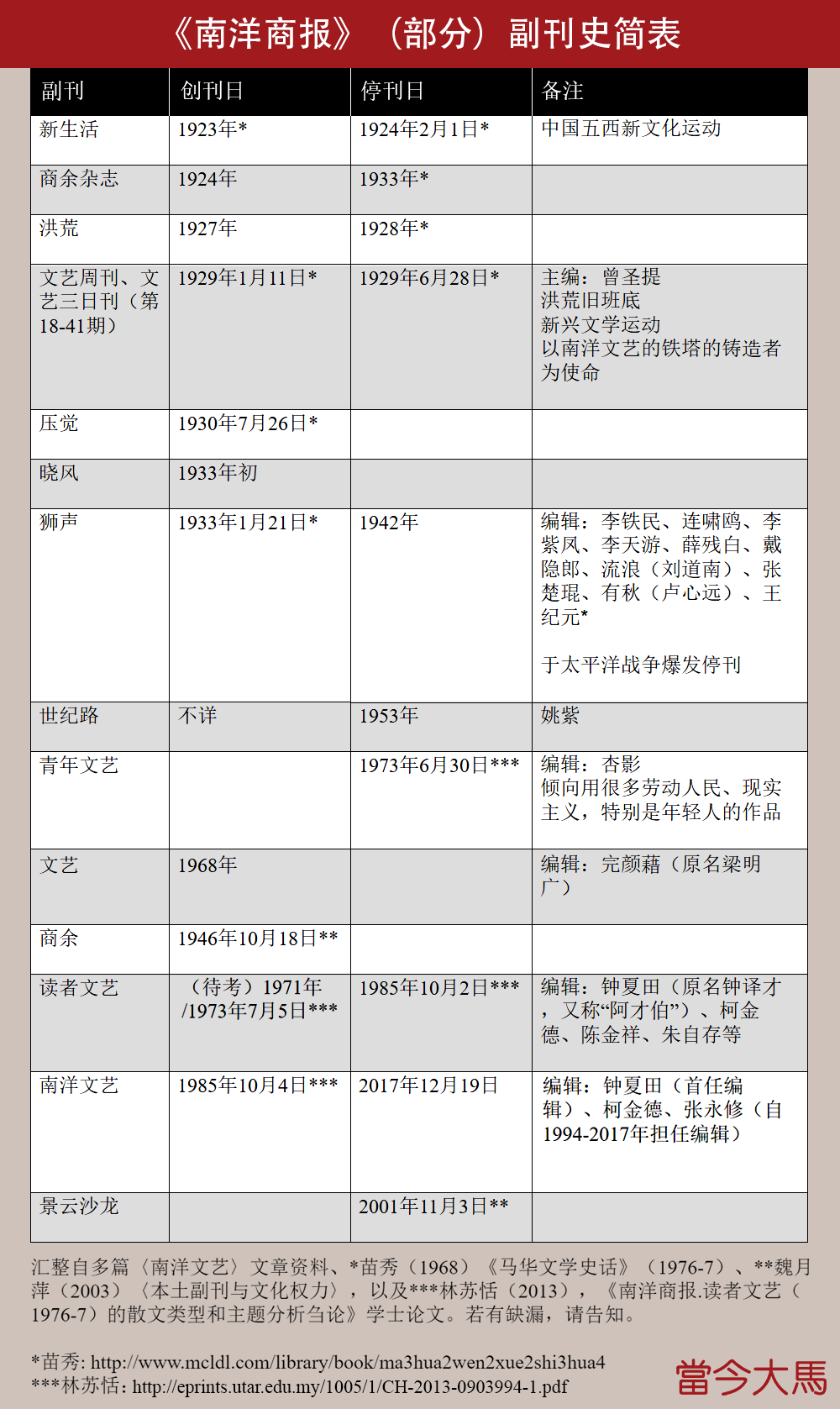

《南洋》创刊于1923年,由新加坡实业家陈嘉庚所创设。随着时代环境巨变、报馆政策方针,以及编辑的见识与风格,陆续推出不同的文艺副刊,孕育跨世代的文学作家和读者。一般经常提起的副刊,包括〈狮声〉、〈商余〉、〈青年文艺〉、〈读者文艺〉、〈南洋文艺〉等,不过,张景云特别提起两位《南洋》副刊的编辑作为历史的补遗。

其一,是战后移民姚紫(原名郑梦周),1920年生于中国福建泉州安海镇南来,曾在厦门《江声日报》担任编辑,颇有名气,由于抨击当时的国民党政府而遭通缉,于1947年南来新加坡。

张景云1940年出生于缅甸,之后移居马来亚。张景云忆述,1949年后移居的中国知识分子多以自由派文化人为主,局势弄人成了政治难民,纷纷逃到港台,再由港台跑到马来亚。即使移民他乡,他们依然脱离不了原乡的地缘组织、宗亲会馆,透过这些社会网络找到落脚处。所以,早期的姚紫曾在新加坡福建会馆属下的道南学校任教。

“姚紫在家乡的文艺界有些名气,在道南的时候,写了两篇中篇小说,《秀子姑娘》(1949年)、《乌拉山之夜》(1950年),曾在《南洋》副刊〈商余〉版连载。”

当时,张景云还在槟城韩江念书,“你可以想象吗?在〈商余〉连载中篇小说。这就是当年的《南洋》文艺版很特殊的情况,(他的小说)非常红。”

张景云称,《南洋》丛书替姚紫出版小说,结果小说大卖。根据资料,《秀子姑娘》在1949年5月22日首版8000本,同月30日再版5000本,6月三版3000本,销量惊人。基于此机缘,《南洋》邀请姚紫编辑副刊,取名〈世纪路〉,另外还设〈家庭妇女〉版,加入一些社会议题。

张景云称,《南洋》丛书替姚紫出版小说,结果小说大卖。根据资料,《秀子姑娘》在1949年5月22日首版8000本,同月30日再版5000本,6月三版3000本,销量惊人。基于此机缘,《南洋》邀请姚紫编辑副刊,取名〈世纪路〉,另外还设〈家庭妇女〉版,加入一些社会议题。

在张景云眼中,姚紫是早期的文学编辑中,最擅长编辑文艺版和刊物的一号人物。

“他是非常出色的文艺编者,在《南洋》待了三、四年,大约在1953年离开。后来,他出版《文艺报》月刊,单看目录,就可得知编者的用心和创意;后来也在《新明日报》主编过文艺版。他的一生都跟编辑文艺刊物有关,即使到了晚年也还想着要编一份刊物。”

至于另一位非提不可的编辑,张景云说,是完颜藉(时任电讯组主任,原名梁明广)。1965年新马分家之前,《星洲日报》和《南洋》一直都在新加坡编印,才送到马来半岛。杏影主编的《南洋》副刊〈青年文艺〉,以青年作家为主,着重劳动人民的心声。直至1968年,杏影逝世,由完颜藉接手。因应时代的转变,〈青年文艺〉易名为〈文艺〉版,吸引许多马来半岛的现代派作者投稿。

至于另一位非提不可的编辑,张景云说,是完颜藉(时任电讯组主任,原名梁明广)。1965年新马分家之前,《星洲日报》和《南洋》一直都在新加坡编印,才送到马来半岛。杏影主编的《南洋》副刊〈青年文艺〉,以青年作家为主,着重劳动人民的心声。直至1968年,杏影逝世,由完颜藉接手。因应时代的转变,〈青年文艺〉易名为〈文艺〉版,吸引许多马来半岛的现代派作者投稿。

“用完颜藉本身的讲法,就是开了一个现代主义的一扇窗。到了1970年代初,他和陈瑞献合编了〈咖啡座〉版。那是《南洋》星期刊内,小副刊的一个版位,两人共同撰写,两人的咖啡座。”

“虽然,(当时)有很多现代派的作者都在〈蕉风〉专栏发表;完颜藉的文艺版基本上,对推动现代派文艺思潮的影响非常大。”

张景云与副刊

至于张景云跟纯文学副刊的关系,他认为和社论的渊源相比,其实关联不深。张景云在1976年加入《南洋》,1984年起担任主笔、总主笔,也主持过深获好评的〈景云沙龙〉。2000年自《南洋》退休后,他加入华社研究中心,担任研究员,并主编《人文杂志》。2005年5月,曾任职《东方日报》总主笔。

“1976年,我进入《南洋》,担任新闻小编辑,我们叫作‘标题将’。后来,我申请过去副刊组编综合版,就是国际时事评论。”

张景云在副刊任职约三年,除了编辑综合版,还编辑〈文荟〉版等。当时的副刊叫〈读者文艺〉,主编是钟夏田。〈文荟〉版是出自时任总编辑张木钦的想法,名字倒是张景云取的,以文学评论为主,当时在马华文学并不常见;不过,〈文荟〉版见报率低,每周一次,跟许多副刊一样,经常闹稿荒。后来,张景云转去写社论,担任主笔。

张景云提到,〈读者文艺〉跟马来西亚作家协会的成立有直接的影响。 “回头去看那段历史,那时候他们正在筹组‘马华写作人协会’。这个组织跟〈读者文艺〉脱离不了关系。”

“写作人是一盘散沙,副刊作为一个平台,就比较容易组织起来。所以,〈读者文艺〉在成立‘马华写作人协会’,也就是后来的‘作协’的作用很大。当时主要推动的人是孟沙(原名林明水)。”

张景云回忆,过去五六个编辑挤在小小的编辑室,当时的主任柯金德多次提起筹组作协一事,惟他兴致缺缺。

过去,张景云鲜少在文学版投稿,直至张永修主编〈南洋文艺〉后,才重新开始写了一些作品。不过,张景云早期写过现代诗,有个笔名叫张尘因,还曾出版诗集《言筌集》。张永修主编的〈南洋文艺〉就曾在2006年6月,为张景云的诗人身份“出土”,成为“出土文学”系列的首期人物。

报殇后的宿命?

“听了张生(张景云)的演讲,我再度有这样的感觉,文学曾经对群众发挥影响,可以凭着创作、写作、出版、印刷自力更生,文学本身可以资策文学生存的那个时代,已经结束了。”另一名对谈人贺淑芳语带感叹地说。

贺淑芳认为,〈南洋文艺〉副刊停刊,予她而言,是深感沉重的事。那里不仅是她的前东家,更是奠定她走上文学之路的起始。在加入媒体行列以前,贺淑芳是电子工厂的工程师。

2000年4月,贺淑芳加入《南洋》副刊担任专题记者,也在那里发表她的第一篇小说。她先后到台湾政治大学、新加坡南洋理工大学求学;期间曾获2002年中国时报小说组文学评审奖、2002/03年亚细安青年微型小说首奖,著有小说集《迷宫毯子》、《湖面如镜》。

贺淑芳说,《南洋》文艺版“被结束”,显示马华文学长久以来的发表空间,确实异常依赖纸媒副刊。许多人感叹一个时代就这样结束了,她追问:到底结束的是什么?

“我觉得这个结束,除了是报章文艺版彻底的萎缩和消失,〈南洋文艺〉真正有影响力的时代也结束了。”

“像我这样的作者,曾经在《南洋》工作、然后离开,第一篇小说《墙》、《黑豹》,都是在张永修的〈南洋文艺〉版那里刊登。在2014年1月-2月期间,我生平第一次,有人帮我做〈年度文人特辑〉,是出自张永修之手。”

“像我这样的作者,曾经在《南洋》工作、然后离开,第一篇小说《墙》、《黑豹》,都是在张永修的〈南洋文艺〉版那里刊登。在2014年1月-2月期间,我生平第一次,有人帮我做〈年度文人特辑〉,是出自张永修之手。”

〈南洋文艺〉停刊之前,早有蛛丝马迹。去年4月,一群作家和读者联署抗议《南洋》计划将副刊减版。虽然,之前未有消息传出〈南洋文艺〉将会停刊;不过,对于一些略知南洋报变、媒体垄断的人而言,类似的事件似乎是预料中事,只是迟早的问题。

2001年爆发“528报变”事件,马华公会通过旗下的华仁控股强行收购南洋报业,引起华社强烈反弹,更有评论人、撰稿人发起罢写运动,拒绝供稿给四家大报。

当时正值贺淑芳刚转换跑道,加入《南洋》不久之后。两年后,朝阳报业入主南洋报业、2006年马华公会收购南洋报业,促成媒体垄断的局面,对贺淑芳本人,或是像她这样的前职员、文学创作者而言,一直感到“很纠结”。报殇之后,外面没有更好的地方,贺淑芳仍然留在《南洋》,直至2004年左右才离开到台湾念书。

贺淑芳直言,她惋惜〈南洋文艺〉停刊,是出自对前同事张永修和副刊版位的情谊。贺淑芳至今仍记得自己和其他编辑同事的桌位顺序、相处的情景等。

贺淑芳的叙述又隐晦地吐露着,报殇除了是政商垄断媒体与民间社会抵抗运动的拉扯社会事件之外,还有较少着墨和直面的,是其中也内含劳动场域镶嵌着的身体和情感记忆。

发起罢写运动时,也让当时的评论人、撰稿人等卷入一场是非黑白的立场划界。贺淑芳并非是罢写成员,她选择不罢写自己的报馆,从台湾回来以后,发现电子媒体崛起,媒体空间与言论看起来较之前自由,她觉得情势不同,不再那么尖锐,便開始投稿给《星洲》。

不过,罢写运动令她感到困扰矛盾的事情之一,是这场运动曾经使选择不罢写的文艺作者感到压力,这是过去较为少见的;此外,当时一群响应罢写号召的作者及其书写风格也在罢写运动中消失。无论如何,〈南洋文艺〉停刊让她再度陷入思考副刊与媒体垄断的关系。

不过,罢写运动令她感到困扰矛盾的事情之一,是这场运动曾经使选择不罢写的文艺作者感到压力,这是过去较为少见的;此外,当时一群响应罢写号召的作者及其书写风格也在罢写运动中消失。无论如何,〈南洋文艺〉停刊让她再度陷入思考副刊与媒体垄断的关系。

“它彻底的转向消失,几乎没有留下一个转换的退路。所以,结束的不只是那个时代,甚至也包括有影响力、时间积累的文艺版空间,同时它是否会恢复自由身的某种等待和期望也落空了。打从收购以后,似乎就注定这样的一个结局。这是迟早就会发生的。”

“为何会有一家历史悠久的文艺版位缩小?吸收并吞有时间性的报章后,竟然使得整个世华媒体文艺空间版位,最终只剩下它本身经营的〈文艺春秋〉。”

贺淑芳认为,这不应该是成熟的社会应该发生的事,牺牲了经营和培育社会多元书写风格的文艺空间。由此,也促发了她思考:〈南洋文艺〉以后,文学创作者要如何继续开创自由的空间?

文学的无用是有用

贺淑芳说,文学是需要赞助的,才能够专注地探索各种可能。有时候,文学艺术甚至会与群众保持一段距离,才能够更精致地发展自己。而且,社会不应该以“有用”、“有价值”来衡量和期待文学。

她说,文学的有用,恰恰在于它的“无用”,那种心灵上需要的空气。

正因如此,贺淑芳认为,如果有个平台或多个空间,或许能孕育出不一样的可可能性。她觉得中港台的文学场域蓬勃,盛产评述,本土的文学论述却很少。可是,事实上,马来西亚的作者群相当庞大。过去十、二十年,她看着原本不被看好的原生新闻网站、评论网站林立,在纸媒垄断之外找到立足之地;可是,却没有汇聚、发表与交流文学评述的网络平台。

她自问,“难道我们没有信心去成立这样的平台?”

她理解,相对于中港台文学圈,在地文学的文化条件常被认为不足。譬如,从整体教育系统、文学论述、词汇贫瘠、纯文艺古典训练匮乏的老掉牙问题,加上社会資源普遍上較少赞助文学或藝術,文学平台之建立,变得分外困难。可是,倘若有平台展开交流、培育和刺激评述与书写,或许也可以使彼此更有信心去相信,在地的文学能被阅读和看见,而产生不错、精彩的文学及文学评论。

“一群人、一个地区的文学,其书写的信心几乎是要经由无数的失败,才能磨炼出交流和激荡。这个激荡和取暖的交流是有可能造就一群人变得更有信心,或者至少觉得书写是有不同的可能。写作成员固定的支持和交流可能会刺激和分享一些灵光闪现的观点。经过一段漫长时间,它会把一些文学观点持续地磨锐升华,就像一群人共同燃烧促进某个文学观点,蜕变成深刻的可能和奇迹。”

尽管现实条件苛刻,但是,她开始想象,网络是否有可能成为马华文学副刊的接力空间,甚至可以成为一个具有抵抗意义的空间。她所谓的抵抗,不仅是为抵抗媒体垄断而创立的新空间,也包括文学不必为了背负反媒体垄断的使命,而得服务于社会运动、社会抵抗等命题的书写。她所期待的是纯粹为探索文学可能性的自由空间。

寻找新的载体再生

张景云认为,不管企业主如何评估文艺版在华文报章的存在价值,马华文学自身所拥有的历史地位和价值,是不容抹杀。早在1920年代,马华文学寄托在华文报章,或华文报章拥有副刊,跟1920年代中国新五四运动有密切的关联。

他认为,报章副刊的萎缩跟媒体生态有关,而这也跟当初的收购事件,以及马华公会的派系斗争相连。

张景云并不看好《南洋》或要转向纯粹的财经报。他认为,过去中小企业的华人头家,以阅读中文为主;但是,如今时态已变,第二、三代的中小企业接班人一般都掌握英语,不一定要依赖中文报章。

跟过往的光景相比,《南洋》许多产业都已转让到其他公司名义底下,目前只剩下“南洋商报”这四个字。但是,张景云认为,这四个字是很有价值。

“英文叫goodwill(信誉)。贺淑芳听到〈南洋文艺〉停刊,她很痛心,这就是信誉。......这个信誉很重要。”张景云指出,这个信誉也影响到《南洋》的掌权人不敢轻易把它关掉或卖掉,否则会成为千古罪人,或是后患无穷。

“我曾经讲过类似的笑话,马华文艺若要提升,就不应该要有文艺版。马华作家不是给文艺版写作,而是给文学刊物、期刊、出版社的编辑写作,才能提升。(不过,)这就马华文学生态而言,有一点矫情,要求太苛刻。”

张景云认为,〈南洋文艺〉停刊,按大自然生生不息的原理,的确总会有新事物取代这个空白。即使〈南洋文艺〉还健在时,新事物也同样冒现。不过,新事物的出现,并不代表它会占有旧事物,因为不会有两个完全相同形态和内容的事物存在。

“南洋文艺停刊,会有其他空间出现,无论是有人赞助、小文化人自力更生、挣扎求生存,都有各种各样的事物出现。”

“这样的现象是生生不息,最重要的是文艺写作人的内在动力有没有,如果集体的内在动力都存在的话,那是生命力很强的东西,失去了这个载体以后,它会自行寻找到另一个载体寄生。”

“我们可以相伴找出路,但是我们不需要太悲观。当然,这跟整个媒体生态有关系。”

网络链接:*苗秀(1968)《马华文学史话》(1976-7);***《南洋商报.读者文艺(1976-7)的散文类型和主题分析刍论》学士论文。