【今特写】深入挖掘你不得不知的事。

马来西亚多元籍贯的方言生态,是语言学家、民俗学家、社会学家等的丰富研究资源。

1979年,李光耀在新加坡发起“讲华语运动”,以华语取代方言成为华社共同语言。这场运动形成一股风气,于1980年代也蔓延至大马。那时候民间社团组织发起“讲华语运动”,家庭减少使用方言交谈,学校禁止学生使用方言,“讲方言就罚款”成为莘莘学子的鲜明记忆。

然而将近40年的今天,在种种因素之下,方言环境渐渐缩小,维护方言的意识渐渐萌芽,这又促使 “讲方言运动”的“反风”崛起,例如槟城的“讲福建话运动”。

除了民间组织推广方言运动,方言议题一直是学术机构的研究方向。有语言学者带着学生到各个地区进行田野调查,除了采集民俗文化资料,也在各地方言记录存档。

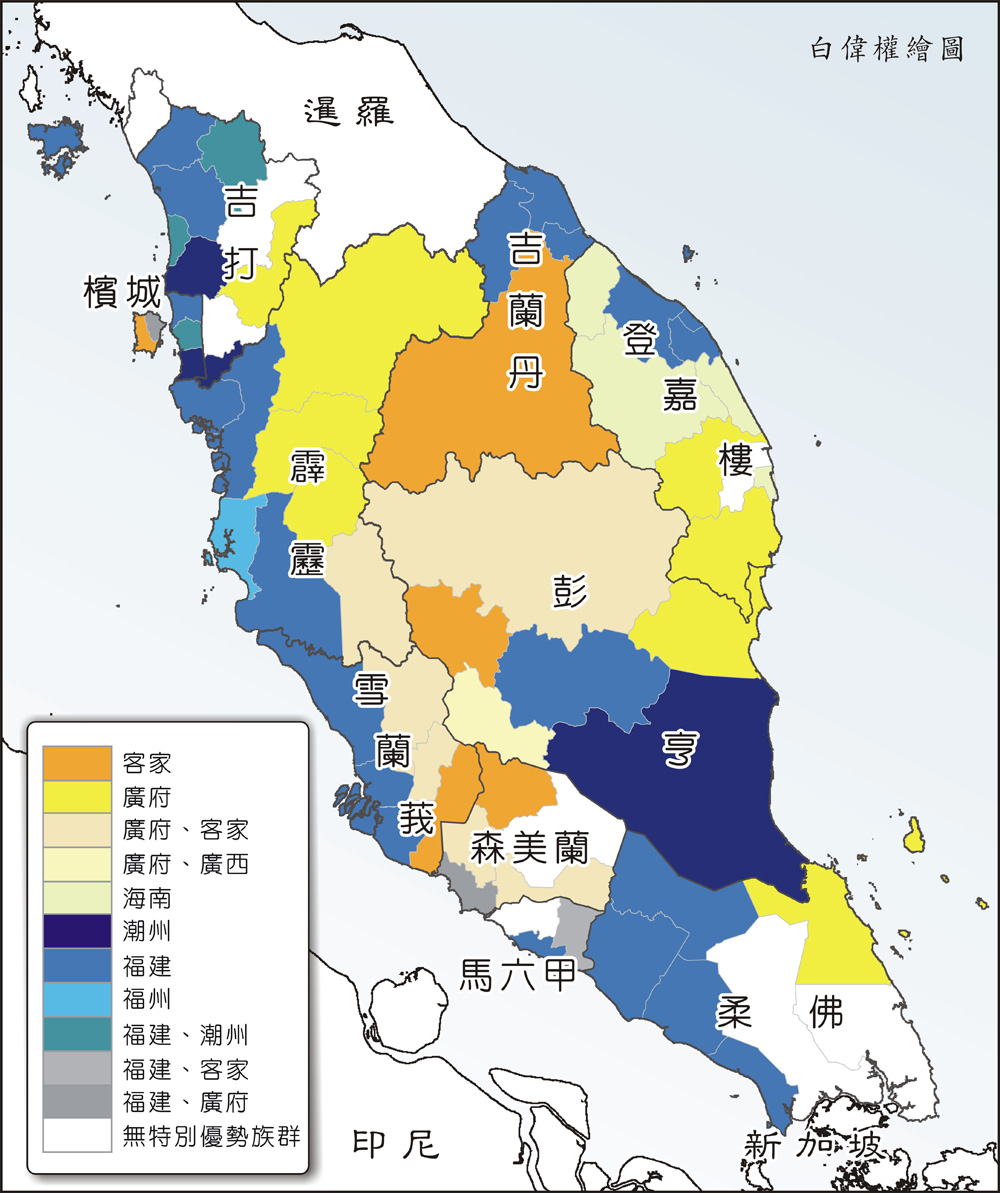

图一:1931年马来半岛各县的华人优势族群(人口比例占超过45%者,视为优势族群)/白伟权制作。

乡音运动缺乏论述

与庇能福建话协会主席沈志伟视频访谈之际,窗外夜幕低垂万家灯火,电脑屏幕内的沈志伟,却在阳光明媚的英国伦敦。他也是槟城“讲福建话运动”的主要推手。沈志伟的谈吐之间,无论是偶然的语气助词,还是不经意的“walao”叹词,都夹杂着难以言喻的“槟城特色”。

很多人以为,福建人在槟城占多数,电视台也播放福建话节目,福建话就不会消失,沈志伟却认为这有误导之嫌。他说,唯有坚持跟身边的人使用福建话沟通,才能保留福建话。他以槟城人为例,许多人从小到大都观看香港粤剧,但只是聆听而不常使用,因此广东话也说得不流利。

沈志伟(见图)也表示,一些推广乡音运动的组织,传播和宣传概念做得很好,也能够提高社会醒觉。但是论述和策略相对贫乏,依旧停留在“华语是华社共同语,方言家里讲就可以”的思维,结果不少乡音运动在对大众宣传时,绝大部分使用华语。

沈志伟(见图)也表示,一些推广乡音运动的组织,传播和宣传概念做得很好,也能够提高社会醒觉。但是论述和策略相对贫乏,依旧停留在“华语是华社共同语,方言家里讲就可以”的思维,结果不少乡音运动在对大众宣传时,绝大部分使用华语。

“如果语言复兴只诉诸怀旧之情,缺乏实际策略与论述去改变社会的既有逻辑,那是不会有效的。”

“讲福建话运动”则依据语言学理论,制作视频讲解语言要得以保存,取决于三个条件:第一、父母和孩子以该语言沟通;第二、家庭以外有使用该语言的必要;第三、对该语言持有正面积极的态度。

他们也认为,由于人口流动大,各籍贯之间通婚多,以籍贯或血统的“属人原则”来提倡方言已经不合时宜,而应该以“属地原则”取而代之,即保留某个地区的强势方言为主要语言。

“你保留了那个地区大部分人使用的语言,你就保留了一种语言。如果你要在客家环境长大,可以搬去沙巴;你觉得你是广东人,要学广东话,可以去吉隆坡生活。如此一来,大家的语言都有办法存留下来。”

讲方言被视为卑微?

沈志伟也强调,社会的刻板印象,就是认为使用华语和英语的人特别高尚,而使用方言的人就显得较卑微。他解释,这是因为华校放弃使用方言作为教学媒介语所致。“讲福建话运动”强调,福建话必须像百年前那样,重新成为槟城华校的教学媒介语。而他们已准备好为校方提供语言训练。

“以新加坡为例,独立后又继续使用英国那一套语言政策,所以英语的势力还是很强。”

沈志伟也是伦敦大学亚非学院(SOAS)语言复兴硕士。他坚持,方言就是“母语”,对于民间发起的“母语复兴运动”是否能成功仍是未知数。他说,即使社会了解“母语”消失了很令人惋惜,但是运动推广人若缺乏具体策略,则难以说服人,大众也不愿意以“母语”沟通交流。

沈志伟也是伦敦大学亚非学院(SOAS)语言复兴硕士。他坚持,方言就是“母语”,对于民间发起的“母语复兴运动”是否能成功仍是未知数。他说,即使社会了解“母语”消失了很令人惋惜,但是运动推广人若缺乏具体策略,则难以说服人,大众也不愿意以“母语”沟通交流。

“我们试图改变社会的想法。如果其他乡音运动只诉诸对小时候的记忆与情感,而没有改变大众的思想逻辑,那是不会有效的。”

华语功能需要让位

沈志伟也分享,大马社会之前接触较多台湾和香港节目。前者以华语和闽南话节目为主,后者则是以广东话节目为主,因此社会还夹杂着方言环境。然而现今情况不同,中国文化势力强大,无论是电视剧还是娱乐节目,大马华裔观众都渐转向中国媒体。

为了保存槟城福建话,他认为现今应该进入“多讲福建话,少说华语”的年代,为福建话制造“大势”。除此之外,他也表示,华语的某些社会功能需要“让位”,让福建话能够在公共场合使用,登上大雅之堂,方言地位才能渐渐提升。

“比如说槟城春节大汇演,或是其他公共场合的主持人,他们可以用福建话主持节目。我们必须要说服主办单位,训练主持人的福建话能力,以便英语和华语的社会功能‘让位’给福建话。”

“这很难做到,需要每个人都有这个意识,才能逐步实践。”

他也认为,担心华语地位会被动摇是杞人忧天的事。

方言调查存档语言

面对大马方言环境逐渐萎缩,语言学学者邱克威认同,方言的消失,就是文化遗产的消失。他举例,自己进行方言调查时,许多中年人或长辈都会记得,他们的父母会用方言唱歌谣、讲谚语、说故事。

然而这些口传文化在这一辈已经渐渐遗失,文化也因此“接不回来”。

所谓的方言调查,就是调查人走进各个社区,记录当地使用的方言。他们主要观察在地方言和祖籍方言有无差别,分析其中原因。主要工具书是《方言调查字表》,它依据《广韵》的古音系统,排列出三千七百多个字。发音人需要依据自己的方言,念出所有文字;记音人则需要用国际音标写下读音,最后整理出方言的声母、韵母、声调、连读变调等资料。

所谓的方言调查,就是调查人走进各个社区,记录当地使用的方言。他们主要观察在地方言和祖籍方言有无差别,分析其中原因。主要工具书是《方言调查字表》,它依据《广韵》的古音系统,排列出三千七百多个字。发音人需要依据自己的方言,念出所有文字;记音人则需要用国际音标写下读音,最后整理出方言的声母、韵母、声调、连读变调等资料。

邱克威也是厦门大学马来西亚分校中文系助理教授。他坦言,方言调查无助于保存方言,而只是一种语言记录。然而它的意义在于,能最忠实地记录方言,让后人看到方言的原样。

“如果你从比较宽的角度来看,方言调查的过程,可以提高人们对方言价值的认识。有些人在调查过程当中,可以恢复他们的方言记忆和感情。调查时彼此聊天,大家对方言的意识会提高,也会向他们的后辈推广方言。”

华语强势大势所趋

为何大马华社无法像台湾或香港,以方言成为沟通语言,形成方言社会?邱克威表示,这必须从历史层面探析,台湾的华人本来就以福建人为主,就像香港以广东人为主。反观大马,虽然福建人占多数,可是广东人,潮州人的人数都差不多,彼此的方言势力不相上下,所以无法形成一个最强势方言。

他续称,如果广东人占了华人人口70%,而且经济实力在广东人手里,广东话就会成为绝对强势方言,整个华社会以广东话作为沟通语言,形成广东话社会。相同地,如果70%是福建人,而且经济实力在福建人手里,就会形成福建话社会。

“华语之所以能够进来(大马华社),其一是因为考虑到国际形势的问题,更重要的是我们没有绝对占优势的方言群,大家都占一定的优势。我用我的方言你不认同,你用你的方言我不认同,所以就用华语。”

邱克威(见图)说,强势方言不仅仅以人数来掌控,语言学学者邹嘉彦和游汝杰就曾指出,语言的综合竞争力还包括五个方面:政治竞争力、经济竞争力、文化竞争力、人口竞争力及文字竞争力。

邱克威(见图)说,强势方言不仅仅以人数来掌控,语言学学者邹嘉彦和游汝杰就曾指出,语言的综合竞争力还包括五个方面:政治竞争力、经济竞争力、文化竞争力、人口竞争力及文字竞争力。

“在大马这个以马来人主导的社会中,华文华语几乎是华社的重要立足之基。皮之不存,毛将焉附,华文保不住,方言如何生存。从历史来看如此,当下现实仍是如此。”

华语或方言是母语?

和邱克威约在雪邦的厦大分校食堂会面,午后凉风习习,他侃侃而谈,我一边消化学术性字句,一边提出有关方言的疑惑。比如说,华语和方言,究竟哪个才算是母语?

邱克威则表示,共同语和方言之间的关系,学界存有不同看法,基本上还是将母语定义为“民族的共同语”。

“日本人的母语是日语,那是以东京话作为基础的现代日语。大阪话跟东京话差别挺大,但是大阪人不会说我的母语是大阪话。英国人,母语是英语,那是以伦敦西南一个小省份的语言作为基础。利物浦或英国北部等地区,语言跟伦敦南部差很远,但他们不会说母语不是英语。”

针对一些说法认为,使用华语会渐渐消灭各籍贯的多元文化,大家最终只以单一的“华人”称呼自己,他强调,华社不排斥多元性,很多时候只是沟通层面的差别。

邱克威解释,事物的归类有多层次,社会在不同层面,会调整自己“该说什么”。

“在马来西亚,有人问你住哪里,你会回答:我住沙登。但是如果在北京,有人问你住哪里,你会回答:我住沙登吗?当然先说:我住马来西亚。事物的层次有上到下,大到小之分,我们在哪一个层面,就讲什么话。”

他也补充,19世纪末在新加坡出版的中文报纸《叻报》,其报导内容对华人的称述很明显。新闻内容提及华人一定列明籍贯,比如闽人、粤人、潮人等。只要新闻内容涉及不同民族,它就写华人、巫人。

“我说我是人类,并不排斥我是华人。我说我是华人,并不排斥我是福建人。我说我是福建人,并不排斥我是永春人。这有什么问题?难道必须强调永春人,才能够证明我是多元吗?”

“如果你是潮州人,也不需要否定你是华人。如果潮州话是你的母语,也没有必要否认华文是你的母语。”

华语和方言未必对立

邱克威表示,可以理解保护方言的情绪和立场,但是若让华语和方言形成对立关系,或为维护方言而打压共同语,是不明智的选择。

从大局来看,面对政治和种种压力,大马华人保护华文教育已经精疲力尽。如果为了推广方言而攻击华文教育,他坦言,这是仿佛拿着刀子让别人捅自己。

“在学校和社区推广(方言),包括会馆应该尽更多力量来推广,我绝对赞同。但是不需要搬出方言人权问题或华语霸权主义讨论。不然的话,会把一些同情者赶走。”

当媒体科技逐日进步,各种语言打破时空限制自由交融,方言的传播方式也变得更多元,更快捷。方言的艺术表演,从以往的草根通俗,搬上大舞台和媒体网络,让年轻一辈重新感受传统文化中,经久不衰的超时空韧性,也让方言随着社会发展增添新意。

语言是一种社会现象。社会的种种流变,都会影响语言的进展。由此探讨,方言和华语是不是可以脱离对立关系,在发展的社会中,营造共生共存的语言环境?

而总是身负“传承文化”重任的华社年轻一辈,是否已经厌倦以悲情和沉重来控诉自身边缘处境,能够以其他更自主和自觉的方式继承方言和文化?