【今人物】告诉你属于他们的故事。

一名印裔小孩紧握拳头,横眉怒目,疾步走向荒地,索性坐在磐石上遥望远方。其眼神充斥不解:他不解为何在校饱受霸凌,不解为何叔叔吸毒丧命,不解另一名叔叔堂堂黑道中人,却独自躲在房内哭泣。

令他更为不解的,是世界为何如此冷酷。

这名男孩名叫Appoy。近月来,他的二叔峇拉无法摆脱心魔,重新吸毒,最终丢命;小叔“墨西哥”不堪贫困,铤而走险,加入黑帮行走江湖,以殴斗为生,却因二哥骤逝,决意重返正途。

而自己,在家不受父母认同,动辄被父亲打骂;在校发挥创意,却遭老师排挤,同学欺凌。

此时此刻,Appoy既感彷徨,更是迷茫、躁动、不安。恰在此时,一名黑帮成员走近,递上一根香烟,Appoy神情踌躇,最终接过香烟,望向远方无尽头的垃圾堆……

恶道轮回

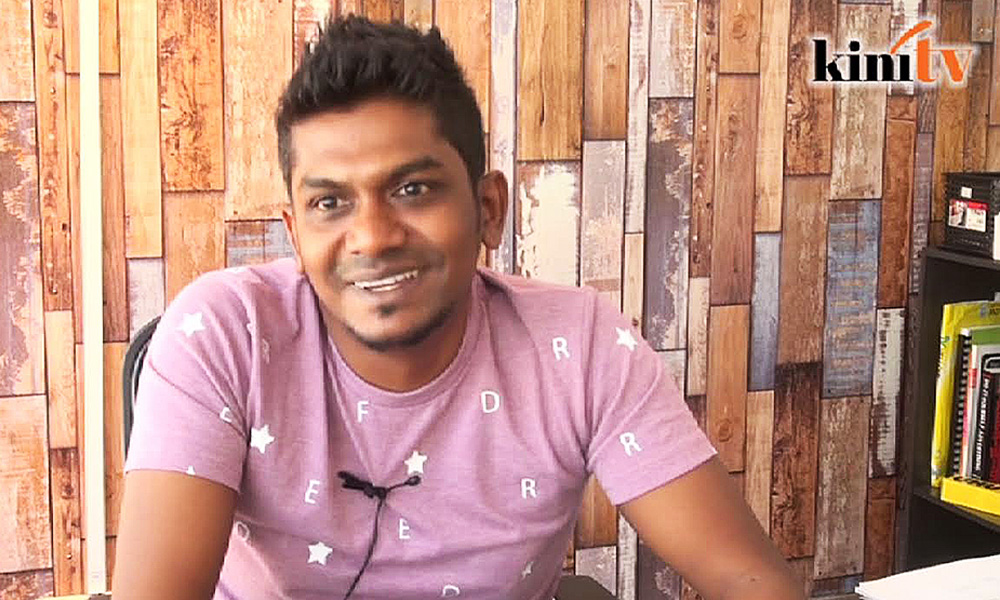

上述情节,出自电影《Jagat》。该片导演山杰(Shanjhey Kumar Perumal,见图)接受《当今大马》专访时,以生命循环论,诠释Appoy、“墨西哥”、峇拉之间关系。

上述情节,出自电影《Jagat》。该片导演山杰(Shanjhey Kumar Perumal,见图)接受《当今大马》专访时,以生命循环论,诠释Appoy、“墨西哥”、峇拉之间关系。

“Appoy可以成为‘墨西哥’(最终改邪归正),虽他选择歧途,但在未来,他能成为墨西哥,他有路可逃。”

“Appoy反映‘墨西哥’的过去人生,而峇拉或许就是‘墨西哥’日后模样,‘墨西哥’则是峇拉的经历。我们可视之为循环。人生总是循环。”

Jagat一词,乃马来文Jahat的淡米尔谐音。电影背景,设在90年代,正值大批印裔走出园丘,奔向城市,而电影选择对焦一个被遗忘的群体——迁出园丘、住在乡村非法木屋区的印裔底层人民。

无形之手

究竟是什么力量,逼迫“墨西哥”不惜过着舔血日子糊口?又是什么力量,诱使Appoy接过那根烟?山杰认为,正是社会无处不在、看不见却感受到的“恶”。

究竟是什么力量,逼迫“墨西哥”不惜过着舔血日子糊口?又是什么力量,诱使Appoy接过那根烟?山杰认为,正是社会无处不在、看不见却感受到的“恶”。

“Jagat,即是定夺大马人命运的无形之手。万恶的是社会本性,社会自己吃自己,领袖、政策、诸如此类(皆是恶源)。”

电影其中一幕,以调侃手法描绘出Appoy身处的悲剧。

一日,父亲玛廉(Maniam)检查Appoy功课,眼见作业有一记红印,便开始质问Appoy。

玛廉: 为何有红印?

Appoy: 爸,老师叫我们写作文,题目是《我是一支笔》,所以我写了一篇作文,关于一支会飞的笔。

玛廉: 会飞的笔?(眼神困惑)

Appoy: 爸,它在我的故事中飞翔。

玛廉: 白痴!

Appoy: 爸,老师叫我们运用想象力。

玛廉: 你给我以一流学生的水平,重写这篇作文。

Appoy: 老师已改过,现在无需重写。

玛廉: 你竟敢顶嘴?(把书丢向Appoy)

教育怪兽

玛廉在煤窑工作,深信“教育是摆脱贫困的唯一出路”,殷盼孩子学有所成。无奈他教育程度偏低,不谙欣赏Appoy才艺,只能按照僵化的教育模式,逼使他就范。

山杰感慨,当下社会与教育体制难容创意,Appoy一类拥有自身想法者,似乎无容身之处。

“若你为Appoy这个角色感伤,这仍是一个虚构角色,但外头有成千上万的Appoy……从90年代至今日,这一再发生,外头有数不尽的Appoy。我是以Appoy象征他们。”

2004年,山杰自大马理科大学毕业,即开始酝酿制作这部电影,结果资金难寻,一筹备就是十年。他坦言,童年时期,曾暂居霹雳非法木屋区,这部电影可谓“半自传体”。

2004年,山杰自大马理科大学毕业,即开始酝酿制作这部电影,结果资金难寻,一筹备就是十年。他坦言,童年时期,曾暂居霹雳非法木屋区,这部电影可谓“半自传体”。

“在6岁至8岁时,我在木屋区待过两年。每当我忆起,一切皆是美好的。对于小孩而言,即便环境恶劣,记忆却是美好的。”

“不过,当你成熟后,以更大视角看待事情,则会开始明白,为何存有这些木屋区,你才开始反问。”

荒诞政治

电影开始不久,收音机播放新闻,时任首相马哈迪在国大党大会致词,宣称印裔群体生活日渐改善,镜头却是玛廉以尼龙绳系腰,穷苦不堪。空荡的政治措辞,漂浮在现实的空气中,显得荒诞至极。

山杰说,身为导演,自视此片以“社会写实”为题材,旨在重现问题原貌。

“马来西亚人活在逃避的态度。我们不愿回顾黑暗的过去,我们只要讨论美好且轻松愉快的事物。我想做的,就是向马来西亚人展示马来西亚的黑暗面。”

“我希望可以追溯社会问题根源。我们需回到一切(问题)发生的起点。”

真人真事

迁出园丘的印裔社群走入城镇生活,在备受金钱利益诱惑的社会,有者选择脚踏实地以劳力换取生活成本、有者诉诸暴力与黑帮势力、有者选择吸食毒品忘却忧愁。

迁出园丘的印裔社群走入城镇生活,在备受金钱利益诱惑的社会,有者选择脚踏实地以劳力换取生活成本、有者诉诸暴力与黑帮势力、有者选择吸食毒品忘却忧愁。

成长于木屋区的山杰,与形形色色的底层人民为伴。年少懵懂,黑暗之手曾向他招来,小山杰彷如Appoy一般,在善与恶面前,彷徨徘徊。

“(当时)我险些走向黑暗世界,但我最终没有选择这么做。”

他更透露,峇拉角色原型,乃取自其叔叔真人事迹。

“我有个叔叔叫峇拉。他是瘾君子,与《Jagat》描述的角色一模一样……墨西哥是虚构人物。但我确实有几个远亲叔伯,是黑帮成员。”

“马来西亚是一个备受赐福的国家。我们身在美丽土地,却以悲哀的状态度日。这就是我在片中想展示的差异。”

萌生弃意

电影开拍的计划一再拖宕,使山杰一度萌生弃意。他思考抑或自筹资金,在二十年后再开拍。不过,他有日协助专收辍学生的Myskills基金拍摄短片,深感当前一代处境每况愈下,社会问题较10年前更为严峻。

于是乎,山杰陷入思索,身为制片人,究竟有什么故事欲向人们分享。

“当我扪心自问,《Jagat》这个故事始终挥之不去。因此我想,这正是我要向社会传达的故事。我只是从心所欲。”

山杰东奔西跑,寻觅赞助人,人们却以此片属于社会批判电影为由,并非传统宝莱坞电影,载歌载舞,担心不能卖座,将之拒于门外。

身兼多职

一波三折之下,山杰终筹获30万令吉,一圆多年电影梦。

一波三折之下,山杰终筹获30万令吉,一圆多年电影梦。

“我身为导演与编剧,需兼任剧本指导、演技指导,甚至自己设计海报。我们自己设计宣传活动,在初期,我们甚至负责发行……这是噩梦。”

囿于成本,山杰一行人需在30天内,赶赴14个地方拍摄,而让他更为“折腾”的,是片中95%演员是素人出身,未经专业训练。

“我们选择素人演员,预算并非主因……我们要能够进入角色的演员。他们的外观也很重要,若你要讲述一个工人阶级的故事,他们的外貌必须有工人特质,你不能像明星般俊美。”

“当然,与素人合作,是会头痛的。这是个挑战,但我们享受过程。演员知道基本规则,但对素人而言,你每次都需提醒他们。”

影院使诈

山杰也申诉,《Jagat》上映之时,虽受电影发展局保护,获得本地电影强制上映两周的保障,但一些电影院使诈,搬出“首三日入座率低于15%,电影院有权减少放映次数”规定。

他续说,电影院甚至避重就轻,在《Jagat》较受欢迎的地方,播放较少场次,反之在不受欢迎的地方,则多放几场,以降低平均入座比率。

“我们已向电检局提呈证据,说这些电影院违反条规。”

目前而言,《Jagat》已在本地影院播放第三周,GSC、TGV、MBO部分电影院有上映。