【今特写】深入挖掘你不得不知的事。

在摇晃的轻快铁上,一名包着头巾、甫脱离青涩岁月的马来年轻女子正抓着扶栏,几乎没有抬起头。她偶尔放开扶栏,让手得以翻开书页,并神魂颠倒地陶醉其中。火车一停下,魔咒一时间内被解除。

“糟糕”,她心里嘀咕,发现坐过了站。她匆匆冲出去,手指依然为《叛教者》(Murtad)一书的某页做标记,然后走到月台的另一端,想沿原路折返。她的脑袋,依然塞满了文字。

欢迎来到马来独立出版业的黄金时代。

今非昔比,年轻人捧书阅读,已不再是吉隆坡罕见的景象。而书籍的封面,往往足以令人竖起耳朵,标题则仿佛在挑战极限。

培养此风气的推手,是一群被视为马来独立出版社的“小集团”,即阿米尔穆哈默(Amir Muhammad)、穆达利乌曼(Mutalib Uthman)、埃萨慕丁(Aisamuddin Md Asri)和相对菜鸟的祖菲克里(Zul Fikri Zamir)。他们的出版社分别取名为Buku Fixi、DuBook Press、Lejen Press和Thukul Cetak。

5年以降,他们出版了数百本以新手作家为主的作品,在出版界和马来读者群中,激发了某种程度的复兴风潮。

促成此现象发展的背后故事是什么?更重要的是,为何这些年轻人(除了43岁的阿米尔穆哈默,其他均35岁以下 )会在一个每年人均只阅读7页书的国家,选择成为出版商。

DuBook Press首席执行员穆达利乌曼(见图)说, 他毅然地孤注一掷,是因为我国的官方出版社兼马来出版业的主要驱动者-国家语文出版局(Dewan Bahasa dan Pustaka)平庸无用(tak berguna)。

DuBook Press首席执行员穆达利乌曼(见图)说, 他毅然地孤注一掷,是因为我国的官方出版社兼马来出版业的主要驱动者-国家语文出版局(Dewan Bahasa dan Pustaka)平庸无用(tak berguna)。

“他们没出版有趣的书籍,他们的办公室虽大,脑袋却很小。”

DuBook是马来字眼“鬣狗”(dubuk)的双关词,如一些愤世嫉俗者按字面的理解,该出版社正在捕食国家语文出版局的残骸。总有一天,穆达利乌曼说,他要收购国家语文出版局。

祖菲克里附和说,“我们要感激国家语文出版局营造了如此糟糕的状况,以致独立出版社须取而代之。我们不确定,他们究竟做了什么,但谢谢你。正因为国家语文出版局,我们得以生存,并让此替代出版业继续茁壮成长。”

没人阅读的失败之作

但双方似乎都在相互鄙视。国家语文出版局觉得,这些独立马来出版社的作品拙劣,且不值得被称为文学。

实际上,它们的确不是。独立出版社的大部分书籍,都被归类为“低俗小说”。使用的语言就像个“大杂烩 ”,跟年轻人日常的用语很相近。故事情节一点都不高雅,但又怎样?

埃萨慕丁反驳国家语文出版局说,无论语言的水平再高,如果无法吸引读者翻阅,有关书籍就是一本失败之作。

创办于2011年的Lejen Press有一组11人的团队负责检查手稿,很讽刺地要确保每本书符合一套语法标准。

“我们在对话中只使用地方俚语(bahasa pasar)。反正,那才是民众说话的方式。”

Lejen Press较Buku Fixi稍迟几个月诞生,后者堪称为马来独立出版社(年轻又时尚)的鼻祖。

创办人阿米尔穆哈默(见图)之前因拍电影而成名,他的两部作品《最后的共产党人》(The Last Communist)和《村民,你好吗?》(Apa Khabar Orang Kampung)先后政府遭禁播。曾有一段时间,民众期待着阿米尔穆哈默会再度在我国电影业干一番大事。

创办人阿米尔穆哈默(见图)之前因拍电影而成名,他的两部作品《最后的共产党人》(The Last Communist)和《村民,你好吗?》(Apa Khabar Orang Kampung)先后政府遭禁播。曾有一段时间,民众期待着阿米尔穆哈默会再度在我国电影业干一番大事。

但少年得志的他感到很沮丧,他在本地根本找不到一本想读的书籍。

不出所料,他开始搞起了出版。

除了剪辑电影,他间中也为本地的蠢鱼出版社(Silverfish)策划选集,但蠢鱼出版社只出版英文书,而主要迎合城市和掌握英文的中产阶级。

阿米尔相信,跟他一样,具备购买力及日益增长中的马来中产阶级,渴望更多样性的书类。多亏这些独立出版社,如今愈来越多年轻人阅读,或至少为了赶时髦而购书。

看似很酷

对于许多年轻人购买Lejen Press的书籍,纯粹是为了在大庭广众展示而看起来很酷,埃萨慕丁(见图)并不因此感到难堪。

对于许多年轻人购买Lejen Press的书籍,纯粹是为了在大庭广众展示而看起来很酷,埃萨慕丁(见图)并不因此感到难堪。

“但我们要思考,为何年轻人,尤其是男性不好意思随身携带书籍?”

“如果你带着一本以少女为封面和标题花哨的书本到处走,你会被我们的社会污名化。我们需要不同的触动来制造一种归属感,如今民众已不会因为别人知道他们读书而感到难为情。

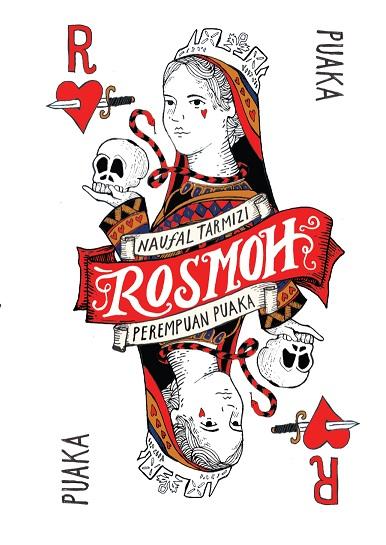

Lejen Press的书籍无疑很吸睛,至少可以这样说。一些具争论性的书名包括《罗斯莫:不祥的女人》(Rosmoh: Perempuan Puaka)和《猪:在火焰后恋爱》(Babi: Bercinta di Balik Api)。

“猪是马来社会的忌讳,它被视为污秽之物。但我们相信,无人可否决使用猪的字眼作为书名。”

近期,一名政治人物就猛烈抨击挑选有关书名的出版社无礼,但拥有电子工程学士的埃萨慕丁未被吓倒。他的团队没有蓄意费心思去渲染“罗斯莫”的书名,尽管有关书籍的主角跟首相夫人有相同的名字。

他说,罗斯玛(Rosmah)是主角的名字,而小说是论及巫师(bomoh)的情节,所以很自然地取名为“罗斯莫”(Rosmoh)。

他说,罗斯玛(Rosmah)是主角的名字,而小说是论及巫师(bomoh)的情节,所以很自然地取名为“罗斯莫”(Rosmoh)。

“我们告诉他,罗斯玛可以是任何一个人的名字。况且,书名是《罗斯莫》,非《罗斯玛》。”

“书局内有上千本书,难道我们不是常被一些引人注目的封面和书名所吸引吗?”

Buku Fixi的书名,则很容易在拥挤的书店中被辨识。他们习惯采用大胆的封面艺术,配上醒目的颜色和单字的书名。

流行音乐和柏拉图

埃萨慕丁表示,这足以挑起他们的读者兴趣,而后者以10多岁到20岁出头的马来人为主。其中四分之一是男性,对本土小说而言算相当的高。

“Fixi”其实也是双关语,它是年轻人用来形容定速脚车的流行城市术语,同时也是小说(fiction)的双关语。读起来,它似乎很无礼地催促国家语文出版局把英文字眼融入马来文之中(想看从英文字audience演变而成audien,尽管马来人早有表达相同意思的penonton一字)。

Lejen,也是在劣化英文字“legend”,而读者却很骄傲地通过一款“我是Lejen”的贴纸,向出版社示忠。Lejen的读者群也以女性为主,年龄介于20岁至30岁。

去年11月刚成立的Thukul Cetak颠覆了此趋势,它的男女性读者比率为60:40 。有别于其它出版社,Thukul远离低俗小说。

祖菲克里(见图)说,“我们的理念是要为独立流派,注入严肃的论述。”

祖菲克里(见图)说,“我们的理念是要为独立流派,注入严肃的论述。”

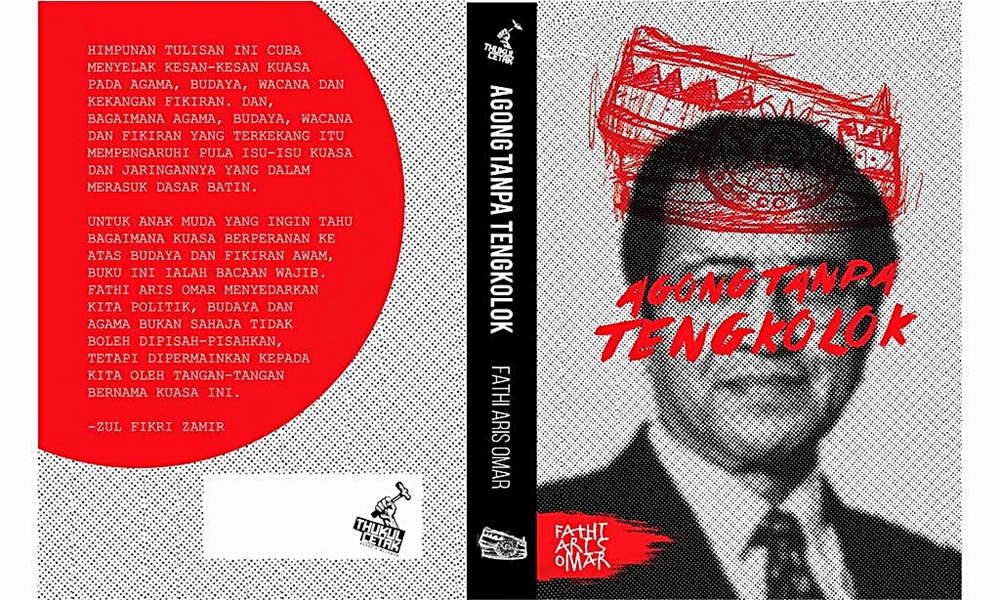

Thukul Cetak出版的第一本书是很严肃的政治评论集《无冕元首》(Agong Tanpa Tengkolok),作者是《当今大马》前主编法迪(Fathi Aris Omar)。

封面的大众艺术掩饰了沉重的题材,但读者(大部分年龄低于25岁)相当欣然接受。目前,该书已第三次印刷并为Thukul 筹足经费,尾随Lejen和Fixi从虚拟商店成为实体店。

曾在学校执教鞭的祖菲克里(30岁)披露,他的公司计划翻译希腊哲学家柏拉图(Plato)和捷克小说家卡夫卡(Franz Kafka)的著作,并会适度地改编柏拉图的作品和使用来简明易懂的语言来呈现。

“我们要让他们流行起来,把他们变成某种时髦。这样,年轻人才不会觉得唯有阅读Fixi和Dubook Press的书才算是赶时髦。”

“他们也应该觉得,阅读哲学和经济是一件很时髦的事。”

躲避审查与眼红的长者

一定程度上,祖菲克里代表着马来独立出版社的第二浪潮。偶尔执笔写作的他出版了4本书,第一本是在2012年由DuBook出版。

他说,Thukul的书店将不仅限于一间书店,它将成为收藏稀有书籍的图书馆,同时设有迷你吧台供学生消磨时间。

“我们举行了一场讲座和电影观赏会。明年二月,我们打算主办一场戏剧表演和写作工作坊。”

内政部曾查禁Lejen的一本书名,Thukul的另一本书则不允许进入东马。

《无冕元首》(见图)被禁止进入沙巴,怀疑是因为封面展示了前首相马哈迪的肖像。Lejen的《Psiko》则因含有暴力和色情内容,而被内政部查禁。

《无冕元首》(见图)被禁止进入沙巴,怀疑是因为封面展示了前首相马哈迪的肖像。Lejen的《Psiko》则因含有暴力和色情内容,而被内政部查禁。

DuBook穆达利乌曼说,他们的两本书《 Aku__, Maka Aku Ada》和《Nazi Goreng》盛传也难逃被封杀的命运,唯仍在等通知函。

阿米尔穆哈默指出,Fixi的书成功逃过审查,但却激怒了一些来自老牌出版社和满怀嫉妒的作者,而企图煽动抵制。

“其中一人甚至说,我们应该模仿出版一些像哈利波特的安全素材。这个可怜的东西可能不晓得,西方有许多保守的基督教徒尝试要让图书馆禁止哈利波特上架。”

“到处都可以见到假正经和卫道人士。 ”

即便如此,Fixi上个月开始为一些书贴上“只供成熟的读者”的标记,作为劝告用途。

但总体看来,玩世不恭的态度,已在这几个紧密结合的独立出版社中根深蒂固。

阿米尔穆哈默说,“我们很享受彼此的陪伴,我们的即时通讯应用程序WhatsApp群组,比任何政党含有更多争论性的内容。

分享就是关怀

尽管彼此要在相当小的市场竞争,各独立出版商之间有很深厚的同志情谊。Lejen的埃萨慕丁称之为“友谊赛”。

祖菲克里苟同说,“这就是为何我们看起来很有条理,因为我们互相支援。”

而且,除了国家语文出版局和Karangkraf的Buku Pojok,这个小圈子愿意跟任何人为友。

Karangkraf是我国最大型的杂志、报纸和书籍出版商,规模庞大到自然无法跟独立出版社一同经营。

埃萨慕丁表示,他们之间的密切关系也对生意有利。比如当某人阅读到Fixi的书后,很大可能也会到Lejen、DuBook甚至是Thukul采购另一本书。

埃萨慕丁表示,他们之间的密切关系也对生意有利。比如当某人阅读到Fixi的书后,很大可能也会到Lejen、DuBook甚至是Thukul采购另一本书。

“当有健康的竞争,出版业的未来前景就较有吸引力。”

对阿米尔穆哈默而言,分享就是关怀,其中包括提供免费的内容。

“如电子书阅读和写作平台Wattpadd,我们正朝向那个方向,免费赠阅整部小说。因为我相信,自助出版电子书经销商Smashwords创办人所言,写作人面对最大的危险不是盗版,而是默默无闻。”