【当今特约】

《末基劳:英雄崛起》(Mat Kilau: Kebangkitan Pahlawan)上映后,马上创造本地电影“现象级”的票房纪录,究竟这是否如同很多人所乐观认为的,本地电影迎来春天?还是说,我们应该悲哀地认为,马来西亚的政治寒冬离我们不远?

就个人观看影片感受而言,我完全无法和大部分马来观众一样那么地享受。说实在,那不是“不享受”三个字所能形容,应该说那过程简直是在“受苦”。

这是一部非常难看的电影,要演技没演技,角色塑造扁平,剧情又简化到极致,武打场面也不见得精彩。

如果这部电影真的那么一无是处,为何还可以打破票房纪录?

看完《末基劳》,我心中有个疑问,类似的疑问,我在一位脸友的贴文中也看到:这部马来史诗电影,有没有被“当代化”处理?换个问法,电影会不会有意或无意间套用今人的概念去诠释与演绎过去的历史?

之所以有此疑问,因为电影中有很多概念是我们今天耳熟能详的,仿佛我们与那个时代没有任何文化距离。放在那个英殖民前夕的变幻时代,这似乎有点超乎常理。

电影讲述19世纪末的彭亨抗英斗争,这场战役被讲述为马来土地被侵略,马来人必须团结一致捍卫“马来主权”(Ketuanan Melayu)。那个年代是否已经有“马来主权”的概念?即便有,会不会跟今天的有所不同?

无论如何,电影毕竟不是纪录片,也不是历史书,它是一门艺术,虚构丶夸张丶改写是其表现手法,按理不该对艺术工作者有太多“忠于历史”的苛刻要求。

因此,问题不在于电影是否有把“末基劳”当代化,而是在于它如何呈现?这种操作又透露了什么讯息?

电影中的民族主义话语

《末基劳》中有两大对抗的势力,即英殖民者以及本土的马来社会。前者的成员以英殖民官员为首,其下统领着多元种族丶语言丶宗教和文化的跨地域群体,包括印度雇佣兵丶东马原住民丶华人等。而马来社会则清一色是马来穆斯林,尽管电影中出现统治者和平民两个阶层,但他们的差异却是无关紧要的。

换言之,电影中的两大势力,其实也表征着由殖民者带来的“多元文化”,与其对立的则是本土马来社会的“单一种族文化”。因此,在殖民主义入侵马来土地的叙事之内在,隐含的是“多元vs单元”的深层结构。

而这“多元vs单元”的结构,并非客观陈述,而是予以道德化。电影极尽所能地把“多元”描绘成凶残丶卑鄙丶贪婪丶无耻丶浮夸的入侵者,让人见了无不感到咬牙切齿。反之,对“单元”的描述,则是散播悲情,突出抗争者的勇武,歌颂其道德精神。

电影的故事就是在这样的二元化架构下展开:强大的外敌入侵马来土地,一盘散沙的本土力量该如何排除万难,捍卫自己的权益。

在上述的架构之下,电影的情节上有以下四大设定:

首先,把强大的外敌(殖民者)虚弱化。让人感到突兀的地方在于,这个被描述为强大的敌人,其实是不堪一击的。也因此,它(坏蛋)的强大是虚假的,如此才能衬托出马来人(正义)的真正强大。

其次,一盘散沙的马来社会,面对这强大敌人,在起初无法给予有力的反击。电影也安排了一位被英方胁迫而成为内奸的角色,处处搞破坏。

其三,男主(末基劳)拥有所有一切近乎完美的人设,雄赳赳的男性气概丶具有领袖风范丶身手敏捷丶武功高强丶精神力量强大。

值得一提的是,末基劳三番几次反对族人密谋夺取敌人的火器,他更相信的是自己的拳头丶马来武术(silat)丶短剑(keris)以及以伊斯兰为底蕴的精神力量,这是末基劳认为马来人所独有的武器。即便后来族人夺取大批火器,在战斗中纷纷以敌人之火枪灭敌人的威风,唯独英勇的末基劳由始至终是以其肉身与精神练就的武器在抗敌。

其四,大翻转:团结一致的马来人终于(短暂地)抗英胜利,故事于此结束。

“武术”满足民族主义者的幻想

以上的电影叙事结构与手法,其实一点都不独特,甚至可说是毫无创意,看过李小龙丶叶问等电影的观众相信对此不会陌生。

这些电影之所以让华人观众有既视感,是因为马来半岛与中国在近代同样遭遇了帝国主义丶殖民主义的入侵,那是近当代的亚洲民族屈辱史的一部分。

除了主题,这些电影的呈现手法或人设也多有雷同。例如,同样身处热兵器的时代,男主角都是坚持用拳脚来教训敌人的武林高手。这恐怕不仅仅因为拳打脚踢的功夫片有美学上的卖点,事实上以自己的传统武术来让西方殖民者跪下求饶,那种拳拳到肉的痛快感,多少会让受创伤的被殖民心灵得到补偿。

这一类武打片毫无例外地在电影外引起观众对马来传武(或咏春拳)的浓烈兴趣。或许我们应该反过来想,不纯然是电影带动这些习武热潮,而是传武所表征的传统,承载饱满的民族主义的想象力,电影不过是挪用了传武来为自己添加魅力。

右翼民族主义者对末基劳的诠释

毫无疑问,《末基劳》如此的叙事手法有重大的缺陷,对跟这段历史有着共享集体记忆与情感的观众而言,这些缺陷可以视而不见,不止不会影响他们观影的兴致,反而会加分。而这也是电影的成功之道:民族主义在作祟。

尤其在2018年之后,马来政治趋向分裂,希盟(象征“多元”)夺权,形同电影中狰狞的殖民者,让人咬牙切齿丶恨之入骨。

故此,这部电影不仅是在召唤马来观众遥远的被殖民屈辱史,同时也在回应着当下的政治现实。《末基劳》所欲传达的,不仅仅是马来人必须团结一致抗敌。更深层的意思是,单一的马来民族必须合作对抗多元的外来族群。马来人不能在自己的家园失去权力,马来人就必须团结一致,拒绝政治分裂。

这是近年马来右翼势力崛起後,对“末基劳”以及19世纪抗英斗争史的诠释与叙事。

然而,利用“末基劳”来达到政治目的的,只有马来右翼吗?

一百二十岁的奇人

末基劳生于19世纪中期,长久以来人们都以为他在抗英斗争中离世。让人始料不及的是,1969年12月,一位白发苍苍的老者突然现身,这位著名的马来武术大师宣称自己就是那该死未死的末基劳。

当年为了逃离殖民者的追捕,他东藏西躲,隐姓埋名,苟且求生。随着国家独立,殖民者的撤离,经旁人多番劝导,他决定现身宣告:我末基劳还未死!

此事惊动全国,彭亨州政府更煞有其事的成立调查委员会查明真相,结果是确认老者就是那位该死不死的末基劳。

当年英武的末基劳,如今已垂垂老矣,瘦弱的身躯,苍白的头发,有人说他已经122岁,官方认定他只有104岁。在官方确认他的本尊身份后的十天,他猝然离世。

传奇般的存在。

马来社会出现一位现代的传奇人物。

还是说,这个社会需要一个传奇人物?

1969年,那一年执政党选举失利,然后发生了513事件。“马来土著主义政策”正酝酿出台。在这样的年份,一个老人,以百岁之躯宣告他的在世,这不仅是对已故的殖民政权的嘲弄(你们以为把我打死了,其实我一直活得好好的),也难免让我怀疑这是否一场设计好的政治戏码。

在当年,历史学家邱家金对此事研究一番后表示,以目前所呈现的证据来说,他个人还未被说服此人就是末基劳本尊。而其他人,包括左翼与右翼马来政治与文化人物,大多倾向于相信他就是那个传说中的马来斗士。

我承认,我上述的怀疑(他的出现是被设计的)并没有任何根据,我之所以会提出来,是因为我认为,“末基劳”已经不纯粹是个历史中存在的人物。事实上,他成为本国抗争史的重要符号,如何打造他的形象,无可避免都将成为民族主义工程的一部分。

对“末基劳”不同的挪用

“末基劳”作为政治符号,不仅被《末基劳》电影以及背后的右翼民族主义者所利用。有学者指出,马来左翼民族主义运动(包括马来马共丶马来国民党等)早年有不少重要成员来自彭亨,这些人自小在长辈口中听闻发生在19世纪的抗英斗争,包括末基劳事迹。长大成人,在拉拢其他青年加入抗英队伍时,他们也向别人述说这些故事。

在当时,“末基劳”长久以来都被殖民政府当局视为叛徒(pemberontak)而非斗士(pejuang)。左翼马来民族主义者讲述的末基劳故事,正是对殖民者的历史叙事作逆向操作,鼓动人们憎恨英殖民,并以其精神来感召马来青年加入武装抗英行列。

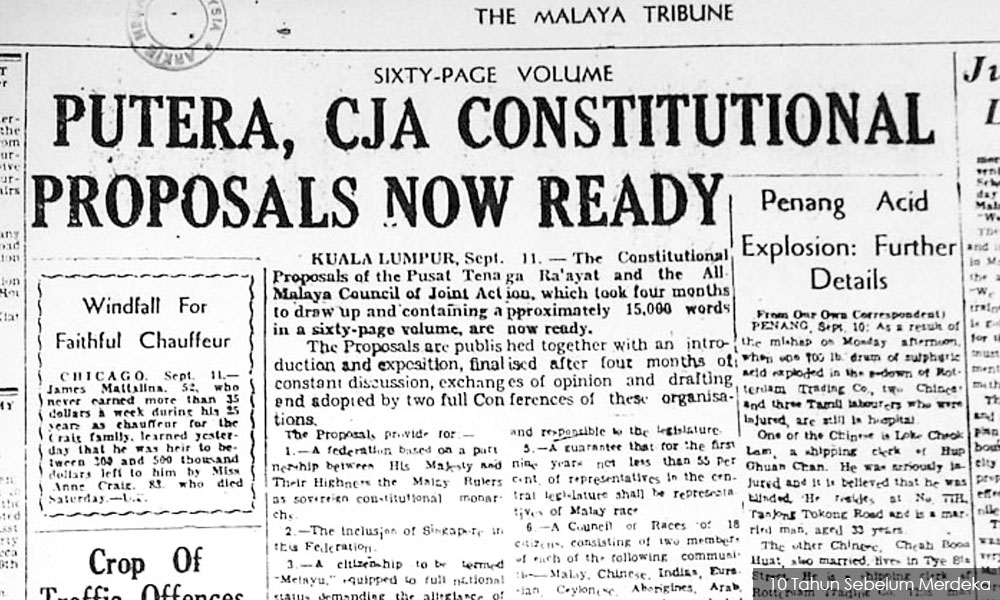

这是左翼对“末基劳”的历史挪用,其目的显然跟今天马来右翼有很大区别,这从左翼的《人民宪章》支持非马来人归化为“马来人”(由多元族群构成)一事可看出。对右翼而言,这根本是在践踏马来主权。

事实上,挪用“末基劳”来为自己的理念服务的,不仅是马来左翼和右翼。多年前我参与一场由非政府组织举办的反莱纳斯抗争活动,一位公民社会领袖就曾以马来语讲述当年末吉劳的抗英事迹,然后号召大家一同向末基劳学习,把殖民者(莱纳斯)赶出去。环境保育课题也可以跟民族主义挂钩。

问题在于,如果“末基劳”的抗争精神正如右翼所诠释的,是一种马来主权论的雏形,它该如何跟多元的丶进步的公民社会运动整合起来?

马来民族主义与中国民族主义共享病症

多年来,末基劳的事迹与抗争精神,在民间或官方不断地被人们召唤,包装成各种版本的爱国主义精神。如此看来,“末基劳”作为政治符号,具备一种历史功能,那就是让后人对他予取予求。

这当然并无不可的。只不过,为何马来社会今天仍然着迷于那段抗英历史,而不是其他?《末基劳》中以肉身抵挡殖民主义外敌的精神,真的能让马来民族在这现代世界变得更强大?这种尚武精神与马来右翼丶马来主权论的结合,会不会是一种现代的病症——因自卑而自大,因忧患而偏执,从而赶不上时代的进步?

据悉《末基劳》上映后,有不少马来家长为孩子报名马来传武班。此情此景怎会那么叫人眼熟。

多年来中国(特别是香港)的武打电影创造了一种传武迷思,让人们以为中国传武是世界上最强大的人间凶器,是杀人技,是国粹,是人类文明的精华。

然而,这些年传武大师的谎话纷纷被揭穿,原来这一切不过是吹嘘出来的假象。传武根本不是现代搏击术的对手。

现代搏击讲究理性丶科学的训练方式,注重抗击打的训练丶不断累积实战经验。反之,中国传武只会练套路丶师傅跟弟子套招,然後靠吹牛皮把自己捧上天。而这些吹牛大师最爱的就是吹嘘自己收了多少个洋人弟子,以此证明自己丶传武有多么了不得。

一边是科学理性,一边是自吹自擂,高低立判。

问题在于,“中国传武”这个金漆招牌沉沉地压在人们(以及中共政府)的身上,反对它就是反对中华民族。改革之路难以启动,因为一切的改革都会被视为破坏传统丶勾结外来势力丶长洋鬼子的志气丶灭自己的威风。

马来武术会不会也走上这条路,靠吹嘘出来的神话自我膨胀,活在纯粹的丶精神的自我世界中自鸣得意,拒绝革新丶拒绝外来事物(但却以传授洋人习武为荣)丶坚持自己的纯粹马来性(Malayness)?

如果不幸言中,在这个意义上,马来右翼民族主义者成为了中华民族的难兄难弟。这也许不是偶然,而是因为那段共享的帝国侵略史所致,一个被侵略的受害者共享的普遍病理现象。

随着《末基劳》票房屡创新高,乃至被看好可以打破好莱坞电影在本地的记录。这现象级的票房,告诉我们,寒冬不是离我们不远。我们就身在寒冬中,究竟何年何月才能走出寒冬,看来并不乐观。

吴小保,太平人,目前任职于华社研究中心。