【当今特约】

木蔻山(Pulau Jerejak)名为山却非山,实为一座小岛屿,夹在槟岛和马来半岛之间的海峡,岛宽约1.5公里,长约4.5公里。去年11月传出木蔻山度假村发展公司股份易手后,引发槟州民间团体抗议小岛的发展计划。

其实千禧年初,该岛部分土地已开发为度假村,破坏不少岛上历史遗产,但当时并未引发抗议。相较于十多年前,这次的抗议显示民间对历史文化遗产的保护意识已有所提升。木蔻山到底有何重要?本文欲藉边缘史的观点,带出木蔻山和底层史的重要历史意义。

初期离岛功能多重

英殖民以前,木蔻山已有人居住,但自英国殖民开始,该岛经历几次重大的功能转型。十九世纪末,木蔻山成为英国殖民政府流放和扣留罪犯的岛屿,是不择不扣的“罪犯流放地”(penal colony),当时岛上也收留乞丐、身体残弱者和精神患者。但木蔻山不仅仅是流放罪犯之地。同一时期,适逢全球医学界正在激辩麻风病是否会传染和应否隔离。尽管有反对隔离声音,支持隔离的观点却是主流,木蔻山于是成为隔离麻风病的岛屿。

进入二十世纪初,大量印度和中国南部移民涌进马来亚,该岛又成移民和流动人口的入境检疫站,并收留难民。过去华人曾私下称木蔻山为“狗屿”,其来源仍有待考据,或跟检疫所“待遇如狗”有关。1911年10月18日《海峡时报》社论就曾论及淡米尔苦力过境检疫“待遇有如猪、狗”。二战结束后,该岛开始为肺痨患者(或结核病患者)提供疗养场所,同时维持隔离麻风病和检疫的功能。

1948至1960年紧急状态期间,殖民政府用此岛拘留共产党同情者。戒严剿共初期,吉打州北部靠近泰国边境的纯笃村(Sintok),被官方指认为黑区,约一千八百多名村民曾遭强制迁移并拘留于此岛,直到紧急状态结束(见1969年8月11日《南洋商报》,第5版)。

1969年这个岛屿又添加新的专门功能:关押和改造私会党员、毒贩和重型罪犯。这是随著五一三街头暴动事件后,政府藉反黑社会运动打压政治反对势力,将木蔻山转为改造所,同时将岛上原有的三百二十位麻风病患转移到双溪毛糯麻风病院以及八十名肺结核病人转到芙蓉。

但这个转变当年并不受病患欢迎,他们在离开木蔻山前夕,愤而捣毁岛上的蔬菜、果树,以表达不满与抗议(见《海峡时报》,1969年10月8日,第十版)。1969年再次成为改造所,可以说延续该岛作为罪犯流放地的历史特色,直到1990年代监狱全面关闭。

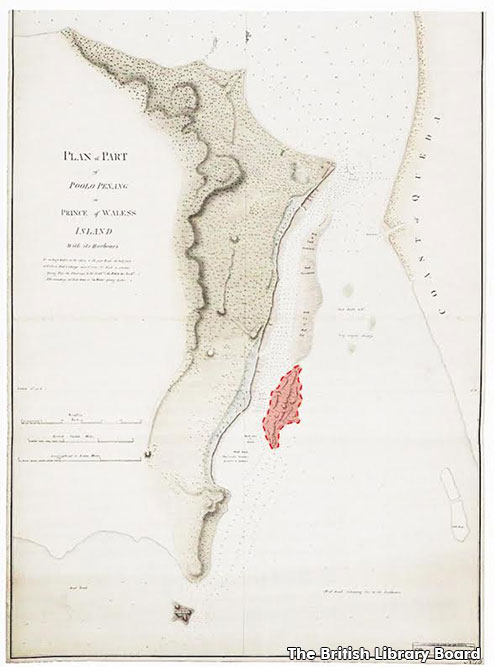

图为Plan of Part of Pooloo Pinang or Prince of Wales Island, 1787,来源为The British Library Board, IOR/X/3339。

也是无领尸安息地

离岛不同于大陆,本来就意味着孤立,用作隔离罪犯和疾病,自有其地理空间的方便。然而隔离疾病、病患和罪犯之际,也孤立岛上工作人员。比如RS先生,任职医院助理,1965年4月被委派到木蔻山。根据他的口述,岛上医护人员每隔两周才能离开岛屿跟家人相聚,就连工作人员也感到在岛上工作很孤立。(笔者于2017年5月2日访问RS)

RS前后在木蔻山的肺痨病院工作约两年,期间曾有男患者因私釀米酒违反医院规定遭开除出院而自杀。原来这个男病患没有家庭亲人,一旦出院就没有任何地方可以去,且酿制米酒是他唯一收入来源,用以支持自己的生活,所以才选择结束生命。

其实那位自杀的男病人并不是唯一没有亲属家人的病患。岛上许多病患,不管是麻风病患还是结核病患,都是没有亲属家庭的光棍。这些被社会隔离和遗忘的边缘人一旦去世,他们的遗体通常无人认领,死后就埋在木蔻山,往往连最简单的墓碑标记都没有。

换句话说,木蔻山其实也是个无领尸的安息地,安息在岛上的孤魂远比岛上现有墓碑所显示的更多。

历史地看,木蔻山原本是这些边缘群体的流放地,疾病和隔离同时带来社会烙印,让他们难以回归主流社会,被迫永远违别亲人家属,反而把隔离他们的流放地视为家园。因此不难理解,于他们而言,离开流放地,宛如离开家园,是更难承受且毫无退路的另一种流放,这或许才是那位自杀病人的孤绝心境。

相较于病人,医护人员虽然也同样感到孤立,但他们不必承受患疾带来的歧视和烙印。离开岛屿意味着与家人团聚,意味着跟外界主流社会重新接触。由于不喜欢岛上的工作,RS终于在1967年等到机会,调离木蔻山,委派到槟岛的中央医院,一直工作到退休为止。

麻风病患陈清河先生在木蔻山基督教会前举行婚礼。照片来源为:陈彦妮著,《回家》, Care & Share Circle,2015年出版。

转为度假休闲之地

从二战前的隔离检疫站、精神病院、麻风病院、罪犯拘留所,二战后另设肺痨病院、共产党同情者集中营、难民收留所以及重型罪犯劳改营,木蔻山云集不同类型的社会边缘人和弱势群体。

其多种功能用途重叠与转型,见证社会的变迁,即从社工服务、疾病治疗和罪犯改造三者不分工,一律把生病、残弱、贫穷和罪犯混合隔离在同一地理空间予以劳作改造,而慢慢过渡转型走向专业分工,并区分以上各种不同类型的改造对象,由不同专业分开治理。

木蔻山背景特殊,不论是在公共卫生、人造环境学(built environment)和建筑学方面,皆具有重要意义。其为海峡殖民地时期以及战后的重要检疫站,在一百多年内,至少有超过一百多万的移动人口,曾经在该岛停留接受检疫或隔离,因此也是理解殖民公共卫生史和移民史交汇的重点历史遗迹。

木蔻山蕴藏各种社会底层的丰富故事,不仅记载边缘弱势群体的历史,也反映主流社会的价值观,是理解社会黑暗面和不公正的重要镜子。岛上空间规划和用途为特定社会历史阶段的权力运作机制之手段。若保存得当,将可以让后代实地考察,理解特定历史阶段的权力机制,如何展现在空间安排上。

然而近二十年来随着槟城快速都市化发展,附近离岛取得新的商业意义。小岛屿的隔离特性,不再意味着孤立,地理的隔绝反而是布尔乔亚阶级躲避都市喧嚣的休闲去处。十多年前,就已经有发展商在岛上建度假村。去年11月槟岛政府的槟州发展局(PDC)将其在Tropical Island Resort Sdn Bhd (TIRSB)的49%股权,全面脱售给UDA的Ideal Property Development Sdn Bhd,进一步加快木蔻山的发展步伐和历史遗产破坏。

1969年513事件后,木蔻山的麻风病院和结核病院全面关闭,病人正在等待火车把他们转移到雪州的双溪毛糯麻风病院。照片来源为:陈彦妮著,《回家》, Care & Share Circle,2015年出版。

平衡主流的历史观

纵观来看,木蔻山可谓隐喻多重的边缘,涵盖空间地理、社会、经济以及政治。然而在马来西亚,不论是古迹保存还是历史书写,企业家、政治人物的历史往往才是主流。特别是像木蔻山这样充满黑暗历史的地方,往往不被认为需要保留或书写。

即便书写或保留,叙事往往是有权势者的故事,比如医学家的睿智、殖民者的精明慈悲、捐赠物资者的慷慨慈善等等,边缘、底层人士的故事只为托出有权势者的权威和重要性,或者用边缘人所承受的苦难来励志民众一番。这样的历史观,呼应甚至巩固阶层化社会的不平等和不公正。保存底层社会的文化遗产、书写边缘人的历史,必须自觉地以他们为主体,才可以抗衡以上层社会、菁英为中心的历史和史观。

底层史是一种历史叙事类型,不仅仅有史学和理念的功能,即平衡主流历史和史观,也具备社会功能,有助于重建底层社会的身份认同,推动集体力量,改善弱势者共同的边缘境遇。

边缘者的边缘处境虽为事实,但同时也是历史的行动主体,而不仅仅是有权势者必须着手解决的问题或社会改造的对象。比如麻风病患和肺痨病患在1969年被迫离开木蔻山的时候,愤而毁坏岛上部分种植物,其实是弱者展现意志的例子,不应该仅仅从管理者角度,目为破坏公务的行为。

边缘、底层史作为考研的方法,则必须自觉到官方资料与非官方叙事的差异。正由于边缘,底层历史往往缺乏文字记载或官方记录,即便有记载,也是作为官方治理、改造的对象,而不是历史的主体。口述历史和个人记忆,因此必然是重构边缘底层史的重要研究途径和方法。若是年代过于久远,当事人已不在人世,无法依口述历史途径采集故事,则可以借助新的视角提问新的问题或再诠释既有的史料来重构边缘史。

最后,在马来西亚长期被族群政治主导的语境里,木蔻山的多重边缘是一项重要的提示:边缘不应该限于从族群政治角度来理解。患疾和政治反抗都会被打上烙印、被他者化和边缘化,不同类型的边缘处境在同一个地理空间遭受隔离,显示主流社会权力运作的逻辑有相通之处。

完整保留木蔻山和书写木蔻山的边缘底层史,可以丰富我们对边缘的认识,深化我们对权力机制运作逻辑的认识,以及有助于连结不同的边缘。

傅向红,研究旨趣交汇于后殖民研究与文化研究,并关怀与卫生、身体、性别、国族主义、现代性及“科学、科技与社会”(STS)相关之议题。

本文内容是作者个人观点,不代表《当今大马》立场。