【按图索骥】

近来世界关注慰安妇课题,多是集中在日本为了抗议韩国民间团体在釜山领事馆前竖立新的慰安妇少女像,决定召回驻韩大使以示抗议。2015年12月28日,日韩外交部忽然就慰安妇事件达成“最终且不可逆转协议”,日方答应拨出10亿日元予仍在世的韩国慰安妇倖存者,却强调是“治愈金”而非“赔偿金”。

韩国民间组织拒绝接受此协议,因为政府从未咨询仍在世的受害者及代表群体,被强烈谴责为背叛民意。而且日方是以韩方撤除立在首尔大使馆前的和平少女像为条件,明显是要以金钱来抹除历史污点。

为何马来西亚如此沉默

“慰安妇制度”是日军在二战的亚洲战场上犯下的史无前例战争罪行,受害者介于20至40万之间。然而在战争结束之后,此议题却无法像其他战争罪行那样公开讨论,涉事者将真相隐藏了足足半个世纪,一直到1990年代才开始走上平反的抗争路。

悲戚无以言说,因为受害群体多为底层女性。而这些年来展开的议论和声音,往往又以日、韩、台、中为主,东南亚地区只见菲律宾、印尼及缅甸也曾参与一些抗争行动,但马来西亚和新加坡的身影却极少出现,连本地媒体也鲜少触及。

事实上,马来西亚沦为日殖民地3年8个月,必定也有许多慰安所和慰安妇的历史痕迹。但我们为何如此沉默?马来西亚慰安妇的声音在哪里?曾经讨论过什么?还留下些什么?这是我关注、思考以致书写此文的起点和疑问。

国家主导的性奴隶制度

1937年日本攻陷中国上海,以实现“大东亚共荣圈”为口号的二战亚洲战场率先展开,日军一路攻下东南亚,所到之处掠地劫色,势如破竹。

由于在战争初期,因日军到处拈花惹草而令性病在军营中传播,因此为了对外维持军纪、对内稳定军心、防止性病散播,同时避免当地群众奋起造反,日方制定出史无前例的“慰安妇制度”,就是透过国家介入,以拐骗、抢掳、征召等方式,系统地将大批“干净”的妙龄女子关进“慰安所”里“慰劳”日军——实则成为日军泄欲工具。

据学者估计,整个二战期间的慰安妇人数介于20至40万,其中多来自韩国(在更早以前已被日本统治)、中国、台湾以及东南亚。第一家慰安所在上海设立,一路沿着日军的侵略路线南下扩张,沿途掠得的女性不断送往日军进驻地。

许多韩国和台湾慰安妇都曾被送往东南亚慰安所,她们有者走在街上、在学校、在家里,就被路过硬闯的日军强掳带走;也有生活贫苦的劳动阶层,因误信中介举荐到南洋当看护、打扫或煮厨能赚得更多收入,而自愿登上巴士贼船,飘洋过海数周数月,一直到踏入安置地才知受骗。许多自愿上船的女孩为了不让父母担心,甚至没有知会家人去向,一心以为赚够钱就回家。

女人只是随传的军需品

战场上,男人为了瓜分土地插旗而动用大砲武器厮杀猎敌。女人只是配合各种战略考量、随传随到的军需品、物资、柔软剂,用以犒赏日军、缓冲情绪、鼓舞士气。日军以管理财产的方式管理女人,在日本军事资料中,所谓的“慰安所”也以“军人俱乐部”及“军人娱乐所”代称。

日军光顾需先买票牌,票价随官阶各异(从2元至15日元不等),慰安妇被迫以日本名字或号码代称,挂在房门外被选择。有者在月尾能凭牌票领取微薄月薪(其中半数被老鸨抽去),有的则无偿。保险套虽有提供,但无人能控制日军不带套行事。

怀孕或遇上月事是唯一能争取休息的机会,但还是有许多人被迫继续劳动,甚至发现怀孕会被杀。虽然日方的明文记录,慰安所营业时间是早上10点至晚上10点,且每月休息一日;但慰安所的营业状态更多时候视当地营业者和战事而定。

大量的口述历史显示,各地慰安妇平均每天招待20至30人。她们有的白天黑夜都要接客,稍有能力的,白天兼当佣人打扫工厂军地,晚上继续“慰安”。慰安所的地点不断随战事转移,随军作息也随军逃难。过程中被炸死、病死、难产死、过劳死、打死、自杀死的人不计其数,只能从片片倖存者的忆述中拼凑。

长期走访亚洲的作家乔治希克斯(George Hicks)在1995年出版《慰安妇:日本帝国部队的性奴隶》(The Comfort Women: Sex Slaves of the Japanese Imperial Forces)一书,援引大量文献和记载,非常具有参考价值。他在书中提到,慰安所最安静的日子是军队翌日要进行死亡远征的前一晚。当战事紧绷,没有脸的女人便是工具,毫无抵御能力的身体,只能不断被动承受从死亡线上暂时退场男人的所有无处可洩的压抑、愤怒、疲惫、怯弱和恐惧。

日军战败时,各地军队接到命令要撤退,大量慰安妇像那些军事文件那样被毁灭。死不去的,有者选择留在当地从此隐姓埋名,有者坚持回乡见家人。一位逃难中的姐妹因担心自己回不了故乡,剪下一撮头髮和指甲,放在铁盒子里请人收着。她终究死在异乡,由姐妹把盒子带回台湾。这故事收录在台湾出版的慰安妇口述历史《铁盒子的青春》,里头也提到她们如何来到菲律宾怡朗、宿雾、印尼巴里巴板、以及马来西亚柔佛慰安所的经历。

“他们来时我正在煮饭”

X女士(Madam X)的故事,是乔治希克斯在270页的书中第一个介绍的人物。1942年1月日本佔领吉隆坡时,她和家人都以为只要待在沙登小村里,就应该安全。未料一个月后,一天两辆载满日军的罗里,由村里一位30来岁的“叛徒”带领驶进村子,一下子就包抄堵死村子的所有出口。

当时她在厨房煮饭,想要逃时已无处可逃。三名军人闯进家里,就在父母和弟弟的面前轮姦了她。“我当时才15岁,还未来经,我甚至根本不知道他们在做什么。”

她随即被带上罗里,弟弟也被赶入另一辆罗里,从此再也没见过他。她的父母想要救她,但爸爸立刻被打至血流满地。她被带到安邦路(Jalan Ampang)一间诺大的双层独立式洋房,从此成为慰安妇,每日接待10至20个男人。

一个月后,她又被带到半山芭路(Jalan Pudu)的Tai Sun 酒店,由一个叫“Choi Chau”的华裔妇女和丈夫“阿杨”(Ah Yong译音)管理经营。日军投降之后,“欧洲人”进城叫她们离开,但是没有华人和日本人敢收留她们。临走前,几位慰安妇联合将这对夫妇浸死。

X女士回到沙登找回了父母,幸运地得到接纳而非再次驱逐——一如许多少女战后回家的遭遇。她后来结婚,却因子宫受伤而无法生育,且对行房有无尽的恐惧,又不能告诉丈夫自己的过去。他们领养两个小孩,丈夫最终抛弃了她,唯一伴随馀生的是身体从未停止的毛病:高血压、胃溃疡、糖尿病。

新马日据时期的慰安所

1942年2月5日,英国投降,日本正式佔领马来亚,新加坡更名“昭南”(Shonan)。其中一项关于东南亚慰安妇最早的记录,是在1942年3月12日,日本军方在发给台湾的三封秘密电报中,要求台湾征召50名“慰安人士”到婆罗洲服务,之后因当地需求量大而再次要求增派人手,并获批准。这份资料是日本众议院前议员伊东秀子于1992年在日本防卫厅研究所图书馆发现。

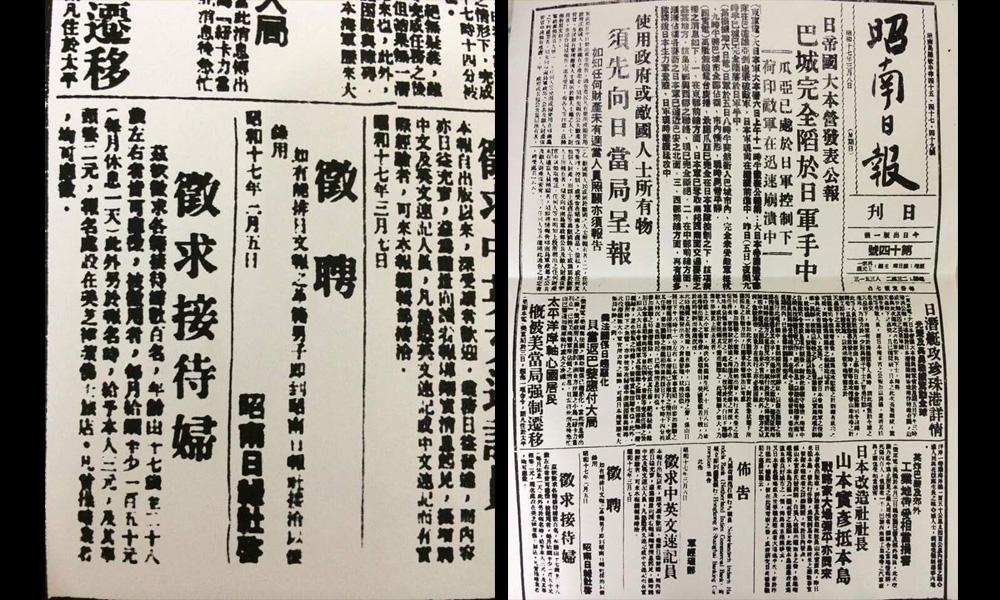

新加坡《昭南日报》(Shonan Nippo)曾于1942年3月5日至8日,连续刊登广告征召各籍“接待妇”数百名,17岁至28岁皆可应征,被征召者每月薪酬至少150新币,每月休息一天,曾在红楼工作的女性亦可应征。这是新加坡少数关于慰安妇存在的证据。

(见图一/二:《昭南日报》在1942年3月5-8日刊登的徵召“接待妇”广告。资料来源:新加坡国立图书馆)

根据《朝日新闻》(Asahi Shimbun)记者松井耶伊(Yayori Matsui)了解,马来亚的第一家慰安所从1942年日军从泰国进入马来亚后就立刻建起,慰安妇一开始是从泰国“引进”,后来才从本地着手。大部分慰安妇属华裔,这也许与日本和中国的仇恨情节有关,因此通过征召华裔慰安妇来“惩罚”华人。

根据X女士的回忆,她身处的慰安所有8名华裔、3名来自苏门答腊的马来人、2名韩国人和1名泰国人,从没见过马来慰安妇和印裔妇女。

乔治希克斯的资料显示,每个日军驻守的大马城镇都设有慰安所,光是在吉隆坡就有17至24间。日本早稻田大学学者中原道子(Nakahara Michiko)在2001年发表的《马来西亚慰安妇》期刊论文,是网络上目前唯一一篇能找到的,着重讨论马来西亚慰安妇的文章。

她在文中提到,大部分新马的老一辈对城镇的慰安所地点和样态仍印象深刻,在吉隆坡被指认出的慰安所地点包括:隆雪华堂后座一间单层瓦顶独立洋房、国家图书馆隔壁的四座大建筑(当时的Jalan Gurney/Pekeliling 252-282号,现在是Jalan Tun Razak)、富都监狱对面的Tai Sun酒店、以及Jalan Ampang路上一间大房子(为高阶军官所用)。

(图三:X女士忆述的慰安所Tai Sun Hotel,照片取自乔治希克斯一书)

除了吉隆坡,在瓜拉庇劳、森美兰、槟城、波得申、马六甲、雪邦等地,都有清楚指认的慰安所痕迹。

(图四:在日本军“慰安所”分佈图中可见,马来半岛的慰安所标识点密密麻麻。取自《沉默的伤痕:日军慰安妇历史影像书》,页37。)

巫青团曾收慰安妇投报

1992年,随着慰安妇议题的声浪引起国际关注,同年10月,时任巫统青年团秘书慕斯达法耶谷(Haji Mustapha Yaakub)在尼泊尔加德满都出席了针对日本战争罪行的国际调查委员会研讨会,负责收集日本在1942至1945年佔领马来亚期间犯下的战争罪行。

慕斯达法耶谷回国后旋即呼吁受害者前往投报,以便在1993年5月在维也纳召开的联合国人权研讨会中报告调查结果,希望得到联合国承认亚洲国家在日军佔领时期的遭遇属于强迫劳动酷刑,从而施压日本赔偿道歉。

慕斯达法耶谷高呼之下,很快便收到了3500项投报。数目之所以庞大,是因为提出呼吁的是巫统,受害者一心以为国家终于愿意代为出头。当时马华张天赐也展开调查,收到华裔及巫裔妇女的来信。

然而,慕斯达法耶谷在公开呼吁后,就接到日本大使馆的来电,表明日马政府已经在商议赔偿事项。之后,慕斯达法耶谷被命令不得出席日内瓦会议,即便他有意不以党代表的身份,只以个人身份出席。

根据中原道子的文章资料,当年阻止他出席会议及继续收集本地慰安妇资料的就是时任巫统青年团团长,现任首相纳吉。纳吉也曾向《朝日新闻》承认此事。巫统青年团最终在1993年4月宣布,为了与日本维持友好关係,将不在慰安妇议题上追究。

半世纪后露面却被消音

中原道子曾到慕斯达法耶谷的办公室采访,对方给她看其中一封信的内容,笔者对照乔治希克斯访问的X女士以及中原道子文章中的Ms. P,猜测两人实为同一人,使用相同的日本名字,只有在一些细节上有不同的供诉。

X女士给慕斯达法耶谷的信由养女代笔,对自身经历的描述更为详细,可见她深信政府能为她伸张正义,因此愿意全盘托出。她最终于1997年11月29日在八打灵再也过世,享年69岁,致死得不到日方道歉赔款。关于她的故事,网上能找到的资料,仅有《新海峡时报》在2009年2月18日的报导。

中原道子的文章中,还有一位森美兰的马来妇女,艰难地诉说自己如何与丈夫被抓去建泰缅铁路,在严重缺乏食物和医疗卫生的状态下“像动物那样工作”。丈夫去世以后,她被关在营里当性奴,一直到战争结束。她的女儿表示她至今常做噩梦,痛苦地认为是自己作孽有罪。她之所以勇敢把经历说出,是因为召集的单位是她深深信任的巫统。

1994年,Rosalind Saw成为马来西亚第一位以真名公开示人的慰安妇倖存者。日军攻下槟城那年,她25岁,带着离婚后的两个孩子做清洁、缝纫女工谋生。据闻,日军在进驻哥打巴鲁直达槟城以前,英国政府已秘密将所有欧洲妇孺、官员及军队,全数撤离槟城。

Rosalind在凌晨三点被日军抓去慰安所,所幸遗下的孩子被房东和邻居照顾。她经常被暴打,后来怀孕,躲过被杀的命运而生下孩子。当中原道子初次见她,问她为何愿意在79岁才打破沉默,诉说这件54年来不曾见光的过去时,她拿出一份《太阳报》(The Sun)剪报,上面是两页关于国际慰安妇抗争的报导。

因为看见相同命运的人站出来为自己辩护,她希望自己的现身说法能鼓励更多受害人讲述自己的经历。她的证词被记录在《东京大审判》报告中,有资料显示马来西亚妇女行动组织(Women’s Action Society)当年也有参与其中。

马来西亚的慰安妇个案和历史收集,曾经在1992年可以得到更系统的整理,从而引导社会集体反思,萃取正面的教育意义,令受伤的灵魂得以面对自己和得到社会理解,走向和解与开放。只可惜,国家之间为了维护礼仪邦交,而选择再次将女人的历史消音。躺在慕斯达法耶谷抽屉里的3500封信,承载的是血泪和唯一的希望。她们终究还是被埋葬在大历史之下。

邓婉晴,喜欢散步,擅长迷路,因而习惯在游走的过程中,勾画城市图像。坚信马来西亚人民值得拥有一个更好的城市与国家,为此愿意共同努力,寻方找向。

本文内容是作者个人观点,不代表《当今大马》立场。