【新闻人札记】

赛扎哈里(Said Zahari)昨午逝世的消息传来,悲伤四溢。再一个月就是他的88岁生日,或许将和去年一样,一批老战友和敬仰他的年轻人,会齐聚一堂为他祝寿。然而,昨天,大家则聚集在穆斯林墓园送他最后一程。

我从未见过赛扎哈里本人,但却总觉得和这位长辈相识。或许是通过他的狱中诗,那首〈Born Unfree〉(1963)中被关押的父亲,在狱中初获孩子出世的消息;还是那首铿锵有力的〈Revolution〉(1963),昭告自己必将无畏无惧抵抗暴政的决心;又或者,是他回忆录的平铺直叙,尽管是书写被单独囚禁的漫漫长夜。

乌斯曼阿旺(Usman Awang)说,自己在赛扎哈里被羁押之前,从不知道他也写诗。他们曾在《马来前锋报》共事,乌斯曼在文学文化版,赛扎哈里则负责新闻版。或许,让我觉得和赛扎哈里亲近的契机,也可能是自己从文学研究转为从事新闻工作,想要打破文学和时事的不成文藩篱。

1928年出生于新加坡的赛扎哈里,在1951年加入独立前的《马来前锋报》编辑部,当时的主笔仍是创刊主编尤索夫伊萨(Yusok Ishak),后来的新加坡首任总统。当年的《马来前锋报》和今天的《马来西亚前锋报》当然不可同日而语。

马来民族主义思潮

《前锋报》30年代末创刊时正逢马来民族主义思潮涌动之时,二战后马来人反对英殖民者的“马来亚联邦”计划,促成巫统的成立,而《前锋报》此时正是一份大力提倡反殖,宣扬民族自治的独立报章。50年代在编辑沙末伊斯迈(A Samad Ismail)的主导下,《前锋报》聚集不少出色文人,尤其是一众50年代作家行列( ASAS 50 )的知识分子们。

《前锋报》30年代末创刊时正逢马来民族主义思潮涌动之时,二战后马来人反对英殖民者的“马来亚联邦”计划,促成巫统的成立,而《前锋报》此时正是一份大力提倡反殖,宣扬民族自治的独立报章。50年代在编辑沙末伊斯迈(A Samad Ismail)的主导下,《前锋报》聚集不少出色文人,尤其是一众50年代作家行列( ASAS 50 )的知识分子们。

ASAS 50(和许多马来左翼)版本的马来民族主义,和巫统版本的马来民族主义,在本质上有巨大的落差,但是在当时或许仍未被深觉。赛扎哈里在其回忆录提及,自己当时曾怀疑,为什么翁嘉化的巫统高喊“Hidup Melayu”(马来人万岁),而他自己则倾向马来国民党(PKMM)、青年醒觉团(API)和妇女醒觉团(AWAS)提出的“Merdeka”(独立/自由)。

当然,巫统后来也高喊默迪卡,显然是以英国殖民者更能接受的温和方式。独立后,巫统骑劫了原本更激进、更具世界观的马来民族主义论述,舆论被转向捍卫马来人特权,而非在阶级上捍卫人民主权。这时,以东姑为首的巫统菁英,更试图干预已搬迁至吉隆坡的《前锋报》总部的编采自由,要其全力支持执政党。

赛扎哈里这时已升任主编(沙末伊斯迈被“流放”到印尼当通讯员)。1961年,他领导《前锋报》全体职员罢工抗议巫统干预,长达三个月,那年他才33岁。赛扎哈里尔后前往新加坡时,东姑抓紧机会,发出禁令把他挡在马来亚之外,《前锋报》的罢工活动也被驱散告终,自此巫统堂堂正正将之视为喉舌。

不是场失败的罢工

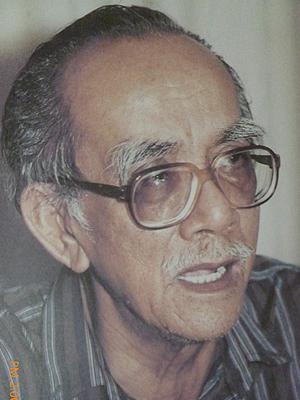

然而,这场捍卫新闻自由的运动,不能轻易被视为失败。就如乌斯曼阿旺(见图)为赛扎哈里回忆录作序时所说:“一般上,工人罢工为了要求加薪,但《前锋报》员工罢工是为了捍卫新闻自由。”这无疑是史无前例的。60年代的马新,一群有志的记者及编辑为了抗议政党收编、追求新闻自由,而罢工三个月。这不禁让人思考,“新闻自由”为何物?值得如此争取?

然而,这场捍卫新闻自由的运动,不能轻易被视为失败。就如乌斯曼阿旺(见图)为赛扎哈里回忆录作序时所说:“一般上,工人罢工为了要求加薪,但《前锋报》员工罢工是为了捍卫新闻自由。”这无疑是史无前例的。60年代的马新,一群有志的记者及编辑为了抗议政党收编、追求新闻自由,而罢工三个月。这不禁让人思考,“新闻自由”为何物?值得如此争取?

在面子书上浏览许多人对赛扎哈里的吊唁,都谈到他是个绝不妥协的斗士。从回忆录读见的赛扎哈里,的确是如此。比如独立后的马来亚,在国际事务上明显亲英国、在价值上亲西方,《前锋报》却持批判态度。尤其在西巴布亚领土争议时,在印尼和荷兰殖民者之间《前锋报》“百分之百支持印尼”,赛扎哈里甚至在报上直批荷兰殖民者“sikap kepala batu”(冥顽不灵),也批评马来亚政府不支持反殖的印尼,引来荷兰大使馆的电话“关心”。

在美国侵略古巴一事,赛扎哈里的批判报道被指含有“反美”意识,美国大使馆官员亲临《前锋报》总部,要求编辑“持平”报道,甚至送上数本反卡斯特罗的美国宣传手册。而《前锋报》和东姑之间的纠葛,则在刚果民主共和国独立领袖卢蒙巴(Patrice Lumumba)被比利时政府暗杀一事上被点燃。

当时,东姑的一份密件声明被比利时大使馆公开,《前锋报》认为这是西方殖民势力不尊重马来亚主权,而在报上公开要求政府驱逐比利时大使。东姑约见赛扎哈里,认为《前锋报》的要求太激烈,要他不要再追究此事,更频频为比利时大使说好话。当时,东姑已经从尤索夫伊萨手中获得《前锋报》股权,惟董事部干预编辑部的行径,也渐渐显见。

什么是新闻自由?

赛扎哈里任《前锋报》总编不过几年时间,其态度鲜明、不愿妥协的立场,展现其对“新闻自由”的坚定态度。而他的社会主义理念,支撑他不断强调的:为人民、为被压迫者坚定无畏的发声。如今,当我们谈新闻“自由”时,那是什么自由?谁的自由?怎样的自由?赛扎哈里抵抗巫统的干预,不仅是抗拒董事部插手而已,背后还有对正义的追求,对“大地上的受苦者”的解放,还有对殖民权力的赤裸批判。

赛扎哈里任《前锋报》总编不过几年时间,其态度鲜明、不愿妥协的立场,展现其对“新闻自由”的坚定态度。而他的社会主义理念,支撑他不断强调的:为人民、为被压迫者坚定无畏的发声。如今,当我们谈新闻“自由”时,那是什么自由?谁的自由?怎样的自由?赛扎哈里抵抗巫统的干预,不仅是抗拒董事部插手而已,背后还有对正义的追求,对“大地上的受苦者”的解放,还有对殖民权力的赤裸批判。

当我们谈新闻自由时,很容易将之视为媒体独尊的一个堡垒。然而,新闻自由的背后,涉及的是多种合纵连横的权力关系,若不一一解开,谈论新闻自由极容易变成谈论媒体特权。又或者,以媒体应“中立”为借口,站在最保守的中间点,嚷说这才是新闻自由的保障。

赛扎哈里离开报界后参与政治斗争,可发现他的新闻自由理念,不只是媒体的,也是政治的。他在新加坡的1963年的“冷藏行动”中,遭政府以内安法令拘捕,无审讯拘留了17年。每每被问及为何被关这么久,他自己也说不上,从10多条罪状中发现,都是李光耀政府对付左翼领袖的一贯指控:参与共产党、意图推翻政府。

新加坡导演施忠明曾在2007年拍摄赛扎哈里的纪录片――《 赛扎哈里的17年 》,影片中的赛扎哈里虽已患病,但仍然健谈乐观,思路清晰,还说得一口流利的华语。这部片被新加坡政府以违反公众利益为由(against public interests)而禁映,当然,这里的“公众”是谁,可想而知。

在新闻自由面临巨大挑战的当下,赛扎哈里的离世,令人无限唏嘘,却未能引起中文媒体及华社的深刻反思。然而,他的不妥协、他的坚定信念,在思想匮乏的年代仍让人看见迎风而来的晨曦。

再见,赛扎哈里。

苏颖欣是《当今大马》中文版助理编辑。